岡本綺堂が作者の戯曲、修善寺物語について、一体どんな内容の物語なのか、その小説のあらすじを知りたいと思っていませんか。物語の中心人物である伊豆の夜叉王とはどんな面作師で、そして物語の鍵を握る修善寺物語のお面が、なぜ悲劇を引き起こすのかも気になるところです。

また、物語の舞台である修善寺の歴史や、そもそも修禅寺は誰に関係しているのか、特に鎌倉幕府二代将軍・源頼家との深い繋がりは、物語を理解する上で欠かせません。近年では大河ドラマ、修善寺物語 鎌倉殿の13人でも描かれたことで、再び大きな注目を集めています。

この記事では、実際の読者の感想も交えながら、名作『修善寺物語』の魅力を、あらすじから登場人物、歴史的背景に至るまで、分かりやすく紐解いていきます。

- 『修善寺物語』の悲しくも美しいあらすじがわかる

- 主人公・夜叉王や登場人物の深い人物像を理解できる

- 物語の舞台である修善寺の歴史的背景が学べる

- 現代の作品との繋がりや読者の多様な解釈に触れられる

『修善寺物語』の小説あらすじを徹底解説

- 「修善寺物語」はどんな内容?あらすじを解説

- 物語を生み出した作者・岡本綺堂

- 狂気の主人公、伊豆の夜叉王とは?

- 物語の鍵を握る修善寺物語のお面

- 主要な登場人物と彼らの関係性

「修善寺物語」はどんな内容?あらすじを解説

『修善寺物語』は、鎌倉時代初期の伊豆修善寺を舞台に、悲運の将軍・源頼家と、狂気的な情熱を持つ面作師・夜叉王、そしてその娘たちの運命が交錯する悲劇です。

物語の始まりは、北条氏によって修善寺に幽閉された二代将軍・源頼家が、土地の面作師・夜叉王に自身の面を打つよう命じるところから展開します。しかし、夜叉王がいくら面を打っても、そこには不吉な「死相」が浮かび上がってしまうため、半年経っても面を献上できずにいました。

業を煮やした頼家が自ら夜叉王の家へ催促に訪れると、夜叉王の長女・かつらが、父が打ち捨てようとした面を頼家に献上します。頼家はその面の出来栄えに感嘆し、褒美として、かねてより都での暮らしを夢見ていたかつらを側女として召し上げることになりました。

かつらを得た頼家は、幽閉生活の中に束の間の幸せを見出しますが、北条氏の放った刺客による暗殺の脅威は刻一刻と迫っていたのです。ある夜、ついに北条勢が頼家の館を襲撃します。頼家の命を救おうと、かつらは父の打った頼家の面をつけ、自らが頼家になりすましておとりとなり、敵兵と戦います。

しかし、その奮闘もむなしく、頼家は入浴中に襲われ、23歳という若さで非業の死を遂げました。深い傷を負いながら父の家へたどり着いたかつらもまた、夢であった貴人への奉公を果たしたことに満足しながら、静かに息を引き取ります。

娘の死を前に、夜叉王は悲しむどころか、高らかに笑います。面に現れた死相は、自身の技が未熟だったからではなく、頼家の運命を正確に写し取るほど、自らの技芸が神の域に達した証だと悟ったからです。そして、芸術家としての探求心のままに、死にゆく娘の断末魔の表情を「後の手本にしたい」と、筆をとって写し始めるところで物語は幕を閉じます。

物語を生み出した作者・岡本綺堂

この強烈な物語を生み出したのは、作者・岡本綺堂(おかもと きどう)です。彼は明治から昭和初期にかけて活躍した劇作家・小説家で、特に「新歌舞伎」と呼ばれる、伝統的な歌舞伎に近代的な感覚や西洋演劇の要素を取り入れた作品で高く評価されています。

岡本綺堂の経歴と作風

岡本綺堂は1872年に東京で生まれ、新聞記者として働く傍らで創作活動を始めました。彼の作品は、史実や伝説に基づきながらも、登場人物の心理を深く掘り下げる点に特徴があります。怪談や探偵小説など、幅広いジャンルで才能を発揮しましたが、その名を不動のものとしたのが、戯曲の分野でした。

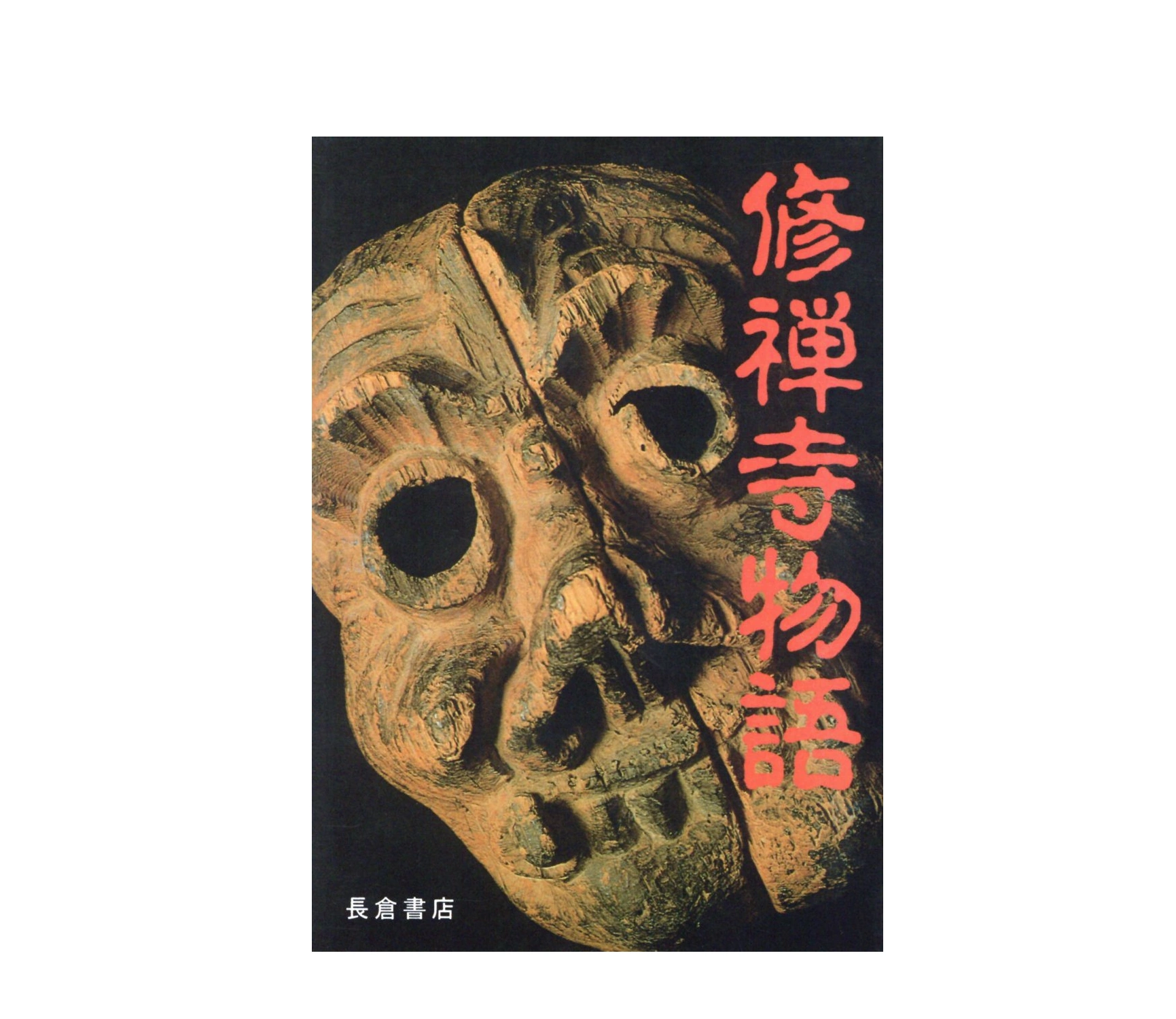

『修善寺物語』は1911年(明治44年)に発表され、二代目市川左團次によって初演されると、たちまち大評判となります。綺堂の出世作であると同時に、新歌舞伎の代表作として、今日まで語り継がれています。他にも怪談『番町皿屋敷』を純愛物語として描き直した作品など、古典に新たな命を吹き込む手腕は高く評価されました。

『修善寺物語』創作のきっかけ

綺堂がこの物語を着想したのは、伊豆の修善寺温泉を訪れた際、寺宝として伝わる源頼家のものとされる古い面を目にしたことがきっかけでした。由来も作者も不明なその面に、歴史のロマンと悲劇性を感じ取った綺堂は、芸術家の狂気的な情熱というテーマを織り交ぜ、この不朽の名作を書き上げたとされています。史実と伝承、そして作者の鋭い人間観察が見事に融合した作品なのです。

狂気の主人公、伊豆の夜叉王とは?

『修善寺物語』の主人公は、悲劇の将軍・頼家ではなく、伊豆の修善寺に住む面作師(おもてつくりし)、夜叉王(やしゃおう)です。彼の存在が、この物語に強烈な個性と深みを与えています。

夜叉王は、その腕前が都や鎌倉にまで知れ渡るほどの、類まれな才能を持つ面打ち職人です。しかし、彼は単なる名工ではありません。自らの仕事に対して、異常なまでの誇りと執着心を持っています。頼家から面の制作を依頼されても、「己が心に染まぬ細工を、世に残すのは、いかにも無念じゃ」と言い放ち、将軍の命令にさえ屈しないほどの気骨の持ち主です。

この芸術家としての純粋さが、物語の終盤で狂気へと昇華します。頼家が面に現れた死相の通りに暗殺され、身代わりとなった娘のかつらが瀕死の状態で戻ってきたとき、彼は父として悲しむよりも先に、芸術家としての喜びに打ち震えました。自分の技が、人の運命すら予見する「神の域」に達したことを悟ったのです。

そして、苦しみながら息絶えようとする娘に対し、「わかき女子が断末魔の面、後の手本に写しておきたい」と述べ、冷静にその顔を写し取ろうとします。肉親の情愛を超えた、芸術への恐るべき執念。この常人には理解しがたい精神性こそが、夜叉王という人物を定義づけています。彼は、芸術のために全てを捧げる人間の業(ごう)を体現した、日本文学史に残る強烈なキャラクターの一人と言えるでしょう。

物語の鍵を握る修善寺物語のお面

『修善寺物語』において、「お面」は単なる小道具ではなく、物語の根幹をなす最も重要な象徴として機能しています。この面が、登場人物たちの運命を大きく左右し、物語のテーマを深く描き出すのです。

運命を映し出す鏡

夜叉王が打つ頼家の面には、何度作り直しても不吉な「死相」が浮かび上がります。これは、単なる偶然や技術の未熟さではありません。面が、頼家自身の逃れられない死の運命を予見し、それを忠実に映し出す「鏡」となっていることを示唆しています。芸術が、現実の未来を予言するという、超自然的な力が働いているかのようです。頼家がこの面を手にした瞬間から、彼の死は決定づけられたとも考えられます。

身代わりとしての役割

物語のクライマックスでは、この面が「身代わり」という具体的な役割を果たします。長女のかつらは、頼家を救うため、父が打った面を自らの顔につけて敵中に飛び込みます。面をつけたかつらは、敵兵の目には頼家そのものと映り、攻撃を一身に引き受けました。このように、面は人のアイデンティティを一時的に変え、他人の運命を肩代わりさせる力を持つアイテムとして描かれています。

芸術家の魂の結晶

そして夜叉王にとって、この面は自らの技芸と魂の集大成です。当初、死相が浮かぶことを不出来だと考えていた彼ですが、物語の最後には、それが自らの技が神域に達した証であると悟ります。つまり、面は夜叉王の芸術家としての到達点であり、彼の狂気的なまでの創作意欲の象覚なのです。

このように、『修善寺物語』のお面は、運命の予兆、身代わりの道具、そして芸術の極致という、三つの重要な意味を併せ持った、物語に不可欠な存在です。

主要な登場人物と彼らの関係性

『修善寺物語』の深い悲劇は、それぞれ異なる願いや立場を持つ登場人物たちの関係性によって織りなされていきます。主人公・夜叉王を取り巻く人々の人物像を理解することで、物語をより深く味わうことができます。

| 登場人物 | 続柄・役職 | 性格・特徴 |

| 夜叉王(やしゃおう) | 主人公・面作師 | 芸術至上主義者。娘の死よりも自らの技の完成を喜ぶ狂気を持つ。 |

| 源頼家(みなもとのよりいえ) | 鎌倉幕府二代将軍 | 北条氏により修善寺に幽閉される。悲運の若き将軍。 |

| かつら | 夜叉王の長女 | 気位が高く、都での華やかな暮らしを夢見る。頼家の側女となる。 |

| かえで | 夜叉王の次女 | 姉とは対照的。父の仕事を助け、職人の夫と堅実に生きる。 |

| 春彦(はるひこ) | かえでの夫・面作師 | 義父である夜叉王を尊敬し、献身的に支える。 |

源頼家:悲運の若き将軍

鎌倉幕府の二代将軍でありながら、権力闘争に敗れて伊豆の修善寺に追いやられた人物です。父・頼朝のような政治的手腕に恵まれず、若さゆえの傲慢さも見せますが、その内面には常に死の恐怖と孤独を抱えています。かつらとの出会いに心の安らぎを見出しますが、結局は北条氏の刺客によって暗殺されるという悲劇的な最期を迎えました。

かつら:夢と現実の間で散る花

夜叉王の長女。都の公家の血を引く母に似て気位が高く、田舎での職人暮らしに不満を抱いています。貴人に見初められることを夢見ており、頼家の側女となったことでその願いが叶いました。頼家のために命を懸けて戦い、本望を遂げたと満足して死んでいく姿は、儚くも鮮烈な印象を残します。

かえで:地に足の着いた幸福

かつらの妹。父や姉とは異なり、現実的な価値観を持つ人物です。面作師の夫・春彦と共に、父を支えながら堅実に生きています。姉の野心を危ぶみ、その死を心から悲しむ姿は、夜叉王の狂気的な言動との強い対比を生み出しています。物語における良識や人間的な感情を代表する存在です。

これらの登場人物が、それぞれの思惑や運命によって結びつき、やがて逃れられない悲劇へと突き進んでいくのです。

小説「修善寺物語」のあらすじを深掘り

- 物語の舞台である修善寺の歴史

- 修禅寺は誰に関係している?源氏との因縁

- 修善寺物語と「鎌倉殿の13人」の関連

- 心揺さぶる読者の感想を紹介

- 深い悲劇を描く修善寺物語の小説あらすじ

物語の舞台である修善寺の歴史

『修善寺物語』の悲劇の舞台となった「修善寺(しゅぜんじ)」は、静岡県伊豆市に実在する歴史ある町です。そして、その中心にあるのが、物語のタイトルにもなっている寺院「修禅寺(しゅぜんじ)」です。地名は「善」、寺名は「禅」の字を用いるのが特徴です。

弘法大師開創の古刹

修禅寺の歴史は古く、平安時代初期の大同2年(807年)に、真言宗の開祖である弘法大師・空海によって開創されたと伝えられています。空海が持っていた仏具「独鈷(とっこ)」で川の岩を打ち、温泉を湧出させたという「独鈷の湯」の伝説は特に有名で、現在も修善寺温泉の象徴として親しまれています。

宗派の変遷と北条氏による再建

開創以来、長く真言宗の寺院でしたが、鎌倉時代には臨済宗に改められました。その後、戦乱や火災で荒廃した時期もありましたが、戦国時代に伊豆を治めた北条早雲(ほうじょうそううん)によって再建され、その際に現在の曹洞宗の寺院となりました。北条早雲からの寄進状などが今も寺宝として残っており、この地の歴史の深さを物語っています。

このように、修禅寺は単なる物語の舞台ではなく、1200年以上の長きにわたり、様々な歴史の変遷を見つめてきた場所です。岡本綺堂をはじめ、夏目漱石や芥川龍之介など多くの文豪にも愛されたこの土地の風情が、物語に一層の深みとリアリティを与えているのです。

修禅寺は誰に関係している?源氏との因縁

修禅寺の歴史を語る上で、鎌倉幕府を開いた源氏一族との深い因縁は避けて通れません。特に、二代将軍・源頼家と、その叔父である源範頼(みなもとののりより)の二人の悲劇の舞台として、歴史にその名を刻んでいます。

源範頼の悲劇

源範頼は、初代将軍・源頼朝の異母弟です。頼朝の信頼も厚い武将でしたが、ある謀反の疑いをかけられ、この修禅寺に幽閉された末に誅殺されたと伝えられています。権力闘争の非情さを示す最初の犠牲者の一人でした。

源頼家の幽閉と暗殺

そして『修善寺物語』の主役でもある二代将軍・源頼家です。前述の通り、彼は母・北条政子の一族である北条氏との権力争いに敗れ、将軍の座を追われてこの修禅寺に流されました。そして元久元年(1204年)、北条義時の命を受けた刺客によって入浴中に襲われ、暗殺されます。偉大な父の跡を継ぎながらも、若くして非業の死を遂げた頼家の無念は、この地に深く刻み込まれています。

母・北条政子の想い

息子の悲劇的な最期を悼み、母である北条政子は頼家の菩提を弔うために、修禅寺に「指月殿(しげつでん)」を寄進しました。これは伊豆に現存する最古の木造建築とされ、政子の深い悲しみと息子への愛情を今に伝えています。

このように、修禅寺は源氏一族にとって、栄光の影に隠された権力闘争と、それに翻弄された者たちの悲しみが凝縮された場所なのです。この歴史的背景を知ることで、『修善寺物語』の悲劇性がより一層、胸に迫ってくるのではないでしょうか。

修善寺物語と「鎌倉殿の13人」の関連

岡本綺堂の名作『修善寺物語』は、2022年に放送されたNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』によって、再び多くの人々の知るところとなりました。このドラマは、源平合戦から鎌倉幕府の成立、そして権力闘争の時代を三谷幸喜氏の脚本で描き、大きな話題を呼びました。

ドラマの中でも、金子大地さんが演じた二代将軍・源頼家の苦悩と悲劇的な最期は、視聴者に強い印象を残したエピソードの一つです。第33話「修善寺」では、伊豆に追放された頼家の絶望と、北条義時(演:小栗旬)が下す非情な決断が描かれました。

創作としての描写の違い

『修善寺物語』と『鎌倉殿の13人』は、どちらも頼家の死を扱っていますが、創作物としてその描写には違いが見られます。

- 『修善寺物語』の焦点: 物語の主軸はあくまで面作師・夜叉王の芸術家としての狂気にあり、頼家の死はその狂気を完成させるための触媒として描かれています。また、娘かつらが面をつけて身代わりになるという、戯曲ならではのドラマチックな脚色が加えられています。

- 『鎌倉殿の13人』の焦点: ドラマでは、頼家の死は北条義時が非情な権力者へと変貌していく過程の、重要な転換点として描かれました。暗殺の実行犯を義時が長年仕えさせてきた善児(演:梶原善)とするなど、ドラマ独自の人間関係に基づいた展開となっています。

このように、同じ史実を基にしながらも、作者や脚本家が何に焦点を当てるかによって、物語の描かれ方は大きく異なります。両作品を比較してみることで、歴史の解釈の多様性や、創作の面白さをより深く感じることができるでしょう。

心揺さぶる読者の感想を紹介

『修善寺物語』は発表から100年以上経った今でも、多くの読者や観客の心を強く揺さぶり続けています。実際にこの物語に触れた人々からは、様々な感想が寄せられており、その魅力が多角的であることがうかがえます。

芸術家の狂気への畏怖

最も多くの読者が衝撃を受けるのが、主人公・夜叉王の常軌を逸した芸術家魂です。 「娘の死に顔を写し取ろうとするラストシーンは、恐ろしくもあり、美しくもある」 「芸術のためなら肉親の情さえも捨てる夜叉王の姿に、人間の持つ業の深さを感じた」 といったように、彼の狂気的なまでの情熱に、畏怖の念を抱くという感想が目立ちます。

登場人物への共感と哀れみ

一方で、悲劇的な運命を辿る登場人物たちに心を寄せる声も少なくありません。 「若くして散った源頼家の無念を思うと、胸が締め付けられる」 「夢を追い、本望を遂げて死んでいったかつらの生き様が切ない」 など、権力や運命に翻弄されながらも懸命に生きた人々の姿に、同情や哀れみを感じる読者も多いようです。

物語の完成度と美しい日本語

岡本綺堂の作家としての技量を称賛する感想も見られます。 「短い物語の中に、愛、憎しみ、夢、狂気が凝縮されていて、見事としか言いようがない」 「格調高い日本語の響きが美しく、読んでいて情景が目に浮かぶようだった」 というように、無駄のない構成と、洗練された文章表現そのものが、この作品の大きな魅力となっています。

これらの感想から、『修善寺物語』が単なる歴史物語ではなく、人間の普遍的な感情や業を描き出した、時代を超えて人の心に訴えかける力を持った傑作であることが分かります。

深い悲劇を描く修善寺物語の小説あらすじ

今回の記事の内容をまとめます。

- 『修善寺物語』は岡本綺堂による新歌舞伎の戯曲で、彼の代表作の一つ

- あらすじは、伊豆修善寺に幽閉された源頼家の悲劇と、面作師の狂気を描く

- 主人公は、芸術のために全てを捧げる面作師・夜叉王

- 夜叉王は頼家の面を打つが、何度やっても「死相」が浮かび上がる

- 夜叉王の娘・かつらは、面を頼家に献上し、その側女となる

- かつらは、頼家を救うため、面をつけておとりとなって戦う

- しかし頼家は入浴中に暗殺され、かつらも深手を負い命を落とす

- 夜叉王は、娘の死を悲しむどころか、自らの技が神域に達したと狂喜する

- 物語の鍵となる「お面」は、運命、身代わり、芸術の象徴である

- 作者の岡本綺堂は、修禅寺に伝わる「頼家の面」を見て物語を着想した

- 舞台となった修禅寺は、弘法大師開創と伝わる歴史ある寺院

- 修禅寺は源頼家や源範頼が非業の死を遂げた、源氏ゆかりの地でもある

- 母・北条政子が頼家を弔うために寄進した指月殿が今も残る

- 大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも頼家の最期が描かれ、再注目された

- 読者からは、夜叉王の狂気や登場人物の悲運に心を揺さぶられたという感想が多い