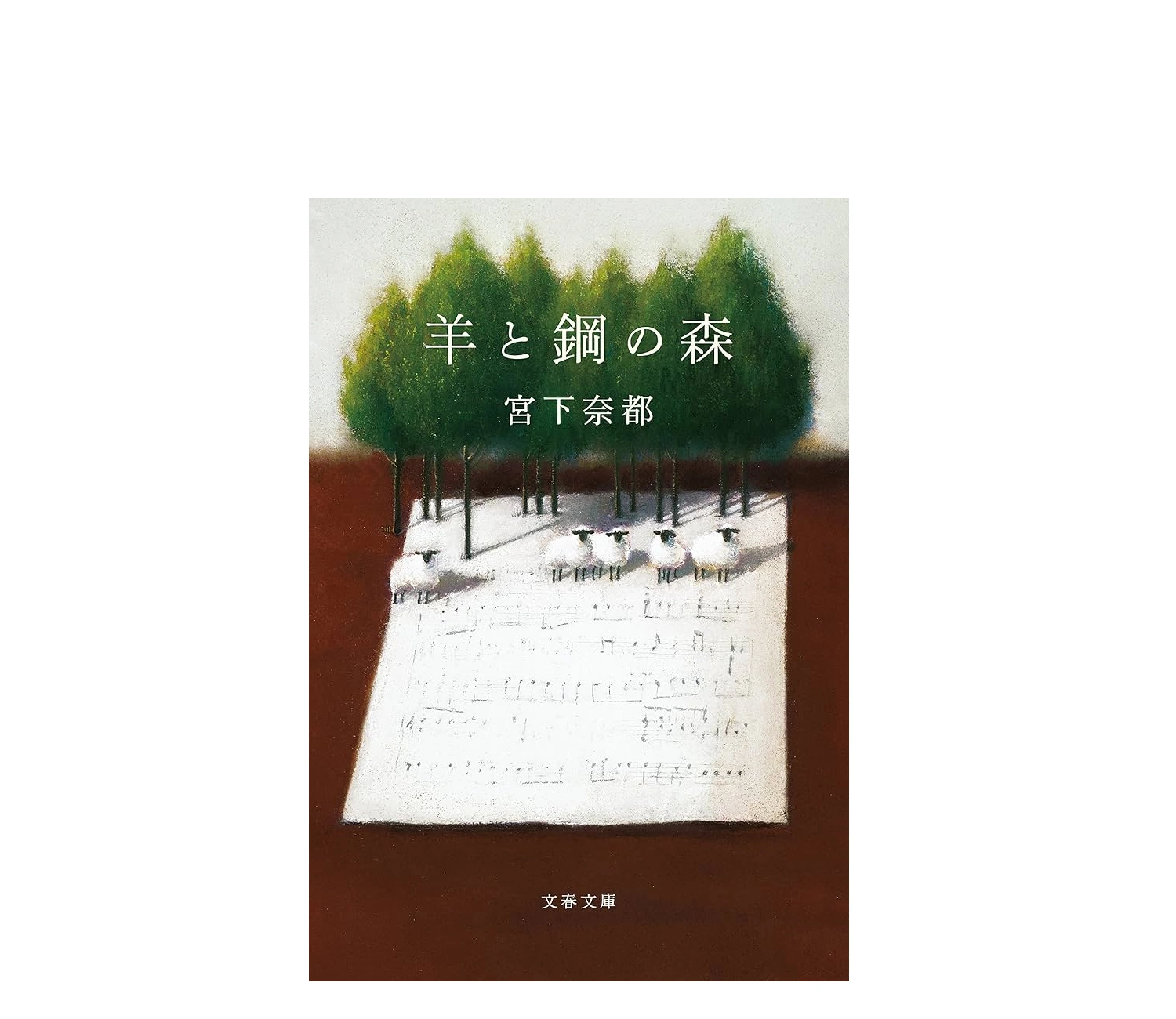

宮下奈都さんのベストセラー小説、『羊と鋼の森』のあらすじを探していませんか。静かで美しいと評判のこの物語ですが、具体的な内容や登場人物について、深く知りたい方も多いでしょう。この記事では、物語の全体像がわかる長めのあらすじから、個性豊かな登場人物の相関図まで、ネタバレを避けつつ丁寧に解説します。

一部でささやかれる、つまらないという評価の真相や、心を揺さぶる読者の感想、そして作中に散りばめられた感動的な名言も厳選してご紹介。物語の核となる「森の匂いがした」という表現の意味に関する考察は、作品をより深く味わうきっかけになるはずです。

さらに、中学生や高校生が読書感想文を書く際に役立つ文例や、この素晴らしい小説をお得にどこで読めるかについても触れていきます。この記事を読めば、『羊と鋼の森』の魅力のすべてがわかります。

- 『羊と鋼の森』の全体像がわかるネタバレなしのあらすじ

- 物語を彩る登場人物の関係性とそれぞれの魅力

- 作品の評価や読者の心に響いた名言の数々

- 読書感想文の書き方のヒントやお得な購読方法

羊と鋼の森の小説あらすじと基本情報

- ネタバレなしの長めのあらすじを紹介

- 登場人物の相関図をわかりやすく解説

- つまらないという噂は本当?理由を考察

- 心に響く読者の感想やレビューまとめ

- 森の匂いがしたという表現の意味を考察

ネタバレなしの長めのあらすじを紹介

『羊と鋼の森』は、北海道の静かな田舎町で育った一人の青年、外村直樹(とむら なおき)が、偶然の出会いをきっかけにピアノ調律師の世界へ足を踏み入れ、悩みながらも自らの道を見つけていく成長物語です。

物語の始まりは、高校生の外村が、学校の体育館でピアノ調律師・板鳥宗一郎(いたどり そういちろう)の仕事に偶然立ち会う場面から。それまでピアノに特別な興味もなかった彼ですが、板鳥が調律するピアノから放たれる一つの音に、故郷の深い森の匂いを感じ、心を強く揺さぶられます。この運命的な体験が、彼の人生を大きく変えることになるのです。

「自分も、世界と繋がれる仕事がしたい」その一心で、外村は調律師を志し、専門学校で2年間学びます。卒業後、彼は憧れの板鳥が働く「江藤楽器」に就職。しかし、プロの世界は決して甘くはありませんでした。才能豊かな先輩たち、明るく社交的な柳伸二(やなぎ しんじ)や、少し気難しそうに見える秋野(あきの)。彼らの高い技術を目の当たりにし、自分の未熟さに悩み、焦りを感じる日々が続きます。

そんな中、外村はピアニストを夢見る高校生の双子姉妹、佐倉和音(さくら かずね)と由仁(ゆに)に出会います。彼女たちのピアノの調律を担当することになった外村は、演奏者と調律師という関係を通じて、音を作り上げることの難しさ、そして喜びを学んでいきます。ただ技術的に音を合わせるだけでなく、弾き手の求める音、ピアノが持つ個性、そして置かれている環境までをも考慮して、理想の音を探求していく。その奥深い世界で、外村は自身の「調律」を必死に探し求めます。

この物語には、派手な事件や劇的な恋愛模様は登場しません。しかし、主人公が一つひとつの仕事に真摯に向き合い、人々と関わる中で、静かに、しかし確実に成長していく姿が、美しい文章で丁寧に描かれています。果たして外村は、自分だけの「森の音」を見つけ、一人前の調律師になることができるのでしょうか。

登場人物の相関図をわかりやすく解説

『羊と鋼の森』の魅力は、主人公・外村の成長だけでなく、彼を取り巻く個性豊かな登場人物たちとの人間関係にもあります。ここでは、主要な登場人物とその関係性を分かりやすく解説します。

主人公とその職場の人々

物語の中心人物と、彼が働く江藤楽器の先輩たちです。彼らの存在が、外村の成長に大きな影響を与えます。

| 名前 | 読み方 | 人物像と外村との関係 |

|---|---|---|

| 外村 直樹 | とむら なおき | 本作の主人公。北海道の山村で育った、穏やかで真面目な青年。高校時代に板鳥の調律に感銘を受け、調律師の道を志す。不器用ながらも、ひたむきな努力で成長していく。 |

| 板鳥 宗一郎 | いたどり そういちろう | 外村が憧れるベテラン調律師。物静かで多くを語らないが、その技術と音に対する姿勢は誰もが認める一流。外村にとって、道を示す師匠のような存在。 |

| 柳 伸二 | やなぎ しんじ | 外村の先輩調律師。明るく社交的な性格で、外村の良き指導役となる。例え話がうまく、調律の奥深さを分かりやすく教える。彼自身も過去にピアニストを目指していた経験を持つ。 |

| 秋野 | あきの | 外村の先輩調律師。口数は少なく、一見とっつきにくい印象を与えるが、ピアノへの愛情は深い。外村に対して厳しい言葉をかけることもあるが、それは彼の成長を思ってのこと。 |

外村が出会うピアニスト

外村が調律師として関わることになる、重要な顧客が双子の姉妹です。彼女たちとの交流は、外村に新たな気づきを与えます。

佐倉 和音(さくら かずね)と 由仁(ゆに)

ピアニストを目指す高校生の双子姉妹。姉の和音は努力家で真面目な性格、妹の由仁は天真爛漫で天才肌。性格の違う二人のピアノと向き合うことで、外村は演奏者に寄り添う調律とは何かを学んでいきます。

登場人物たちの関係は、師弟や先輩後輩、調律師と顧客といったシンプルなものですが、それぞれのキャラクターが持つ過去や想いが物語に深みを与えています。彼らの言葉や生き方が、主人公・外村の成長の糧となっていくのです。

つまらないという噂は本当?理由を考察

『羊と鋼の森』は2016年の本屋大賞を受賞するなど非常に高い評価を得ている作品ですが、一方で「つまらない」「展開が単調」といった感想を持つ読者がいるのも事実です。なぜ、このような正反対の評価が生まれるのでしょうか。

結論から言うと、この作品がつまらないと感じられるかどうかは、読者が物語に何を求めるかによって大きく左右されると考えられます。

「つまらない」と感じる可能性のある点

- 劇的な事件が起こらない:物語は主人公の日常と内面の成長を中心に、静かに淡々と進みます。殺人事件や大恋愛、劇的な成功譚といった、読者をハラハラさせるような大きな出来事はありません。

- 起承転結がはっきりしない:明確なクライマックスや悪役との対決といった構成ではないため、刺激的なストーリー展開を好む方には物足りなく感じられる可能性があります。

- 専門的な描写が多い:ピアノの調律という専門的な世界が舞台のため、その細やかな描写に興味が持てないと、退屈に感じてしまうかもしれません。

しかし、これらの点は、この作品の最大の魅力でもあります。言ってしまえば、デメリットはメリットの裏返しなのです。

『羊と鋼の森』が持つ独自の魅力

- 丁寧な心理描写:主人公・外村が仕事や人との関わりの中で抱く焦りや葛藤、そして小さな喜びといった心情の機微が、非常に丁寧に描かれています。その繊細な心の動きに共感できる読者にとっては、これ以上ない魅力となります。

- 美しい文章と世界観:宮下奈都さんの紡ぐ、静謐で透明感のある文章は、この作品の大きな特徴です。北海道の自然描写や、音を言葉で表現する巧みさは、読むだけで心が洗われるような感覚を覚えます。

- 「好き」を追求する尊さ:何者でもなかった青年が、ひたむきに「好きなこと」に向き合い、自分の居場所を見つけていく姿は、多くの人に静かな勇気と感動を与えます。

このように、『羊と鋼の森』はジェットコースターのような刺激を求める物語ではありません。日常の中にある美しさや、一つのことに真摯に取り組む人間の姿に心を寄せたい読者にとって、深く心に残る一冊となるでしょう。もしあなたが、静かで美しい物語の世界に浸りたいのであれば、きっとこの作品を好きになるはずです。

心に響く読者の感想やレビューまとめ

実際に『羊と鋼の森』を読んだ人々は、どのような感想を抱いたのでしょうか。ここでは、様々な視点からの感想やレビューを集め、作品がどのように受け止められているかを見ていきましょう。

多く見られるのは、やはり作品の持つ静謐な雰囲気と文章の美しさを称賛する声です。

ポジティブな感想の傾向

「読み終えた後、心が澄み渡るような気持ちになった」「一文一文が宝石のように美しく、大切に読み進めた」「派手さはないけれど、じんわりと心に温かいものが残る物語」「主人公のひたむきな姿に、自分も頑張ろうと勇気をもらえた」「ピアノの音が聞こえてくるような、五感に訴えかける表現が素晴らしい」

これらの感想からは、読者が物語の世界に深く没入し、主人公の成長や美しい情景描写に心を動かされている様子が伝わってきます。特に、普段あまり本を読まない人からも「引き込まれた」という声があり、普遍的な魅力を持っていることがわかります。

一方で、前述の通り、物語の静かな展開について、異なる意見も見られます。

異なる視点からの感想

「大きな盛り上がりがなく、途中で少し退屈してしまった」「登場人物が良い人ばかりで、リアリティに欠けるように感じた」「もっとドラマチックな展開を期待していたので、少し物足りなかった」

このような感想も、作品の一つの側面を捉えています。何が起こるかわからないスリルや、人間関係のドロドロとした部分をエンターテイメントとして楽しみたい読者にとっては、この作品の穏やかさは物足りなさに繋がるのかもしれません。

総じて言えるのは、『羊と鋼の森』は読者の心模様を映し出す鏡のような作品であるということです。忙しい日常に疲れているときや、心静かに自分と向き合いたいときに読むと、その魅力がより一層深く感じられるのかもしれません。多くの読者が「誰にでもオススメできる綺麗な作品」と評するように、誰かの心を傷つけることのない、優しさに満ちた物語であることは間違いないでしょう。

森の匂いがしたという表現の意味を考察

「森の匂いがした。」この一文は、『羊と鋼の森』の冒頭を飾り、物語全体を象徴する非常に重要なフレーズです。なぜ主人公の外村は、体育館で鳴らされたピアノの音から「森の匂い」を感じ取ったのでしょうか。その意味を考察します。

この表現には、主に3つの意味が込められていると考えられます。

1. 主人公の原風景との共鳴

最も大きな理由は、主人公・外村が北海道の深い森に近い山村で育ったという背景です。彼にとって「森」は、幼い頃から慣れ親しんだ原風景そのもの。風が木々を揺らす音、土や葉の匂い、光と影の移ろいといった森の記憶が、彼の感性の根底には深く刻まれています。板鳥が鳴らしたピアノの音色が、その無意識の記憶の扉を開き、鮮烈なイメージとして立ち上がってきたのです。

2. ピアノという楽器の成り立ち

作中でも触れられていますが、ピアノという楽器は木材から作られています。特に、音を響かせる響板には、大雪山系にも多い松(スプルース)などの木が使われます。つまり、ピアノは「森から生まれた楽器」と言うこともできるのです。外村が感じた「森の匂い」は、単なる比喩ではなく、ピアノの物理的な成り立ちとも深く結びついています。森で育った彼だからこそ、その音の奥にある「木の記憶」を直感的に感じ取れたのかもしれません。

3. 「羊」と「鋼」が織りなす生命感

タイトルにもなっている「羊と鋼」。これは、ピアノの内部構造を象徴しています。

- 羊:弦を叩くハンマーの先端に使われている、羊毛を固めたフェルト。

- 鋼:音源となる、強く張られた金属製の弦。

自然物である「羊」と、人工物である「鋼」。この二つが出会うことで、ピアノの音は生まれます。この無機物と有機物の融合から生まれる豊かで複雑な響きが、多種多様な生命が息づく「森」のイメージと重なったと考えることができます。

結論として、「森の匂いがした」という表現は、主人公の個人的な記憶、ピアノという楽器の物質的な起源、そして生命の響きそのものを内包した、多層的な意味を持つ言葉なのです。この一文を理解することが、外村がなぜ調律師の道に強く惹かれたのか、そして彼が目指す音とは何なのかを解き明かす鍵となります。

羊と鋼の森の小説あらすじ以外の魅力

- 心に残る名言を厳選して紹介

- 読書感想文に使える中学生向けの文例

- 読書感想文に役立つ高校生向けの文例

- 小説はどこで読める?お得な方法とは

- 羊と鋼の森の小説あらすじと魅力の総括

心に残る名言を厳選して紹介

『羊と鋼の森』は、その美しい文章の中に、読者の心に深く刻まれる多くの名言が散りばめられています。ここでは、特に印象的で、人生の様々な局面で思い出したい言葉をいくつか厳選してご紹介します。

才能があるから生きていくんじゃない。そんなもの、あったって、なくたって、生きていくんだ。

自分の才能のなさに悩み、落ち込む外村。そんな彼が、先輩調律師・秋野の言葉をきっかけにたどり着く決意の言葉です。才能という不確かなものに振り回されるのではなく、今自分にできることを地道に積み重ねていくしかない。その覚悟が静かに伝わってきて、多くの読者の背中を押しました。何かを頑張っているけれど、結果が出ずに悩んでいる人に、特に響く名言です。

こつこつと守って、こつこつとヒット・エンド・ランです。

外村が憧れる師匠・板鳥がかけたアドバイス。野球に例えた、少しユーモラスでありながら深い言葉です。基本を忠実に守ること(守備)と、時には思い切って挑戦すること(攻撃)の両方が大切だという意味が込められています。仕事や勉強において、基本と応用のバランスに悩んだときに思い出したい言葉です。

明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体

これは、板鳥が理想とする音を、作家・原民喜の言葉を引用して表現したものです。ただ美しいだけでなく、その中に厳しさや確かさも併せ持つ。そんな理想の音を目指す調律師の姿勢が伝わってきます。これは音楽だけでなく、文章やデザイン、人間関係など、あらゆる「表現」において目指すべき理想の姿を示しているようにも感じられます。

才能っていうのはさ、ものすごく好きだっていう気持ちなんじゃないか。

才能について悩む外村に、先輩の柳がかけた言葉です。才能とは、生まれ持った能力だけを指すのではない。どんなことがあっても諦められないほどの情熱や執念こそが、人を突き動かし、道を切り拓く力になるのだと教えてくれます。「自分には才能がない」と諦めそうになったとき、この言葉が温かい光を灯してくれるでしょう。

これらの名言は、単に物語を彩るだけでなく、私たちが生きていく上での指針となるような普遍的なメッセージを持っています。ぜひ、本を手に取って、これらの言葉が語られる文脈を味わってみてください。

読書感想文に使える中学生向けの文例

『羊と鋼の森』は、中学生の読書感想文の題材としても非常に人気があります。ここでは、感想文が書きやすくなるようなテーマ設定と、構成の文例をご紹介します。

テーマ設定のヒント

中学生が感想文を書く場合、以下のようなテーマに絞ると、自分の考えをまとめやすくなります。

- 好きなことを見つけることの大切さ

- 目標に向かって努力し続けることの尊さ

- 主人公・外村の成長から学んだこと

- 周りの人との関わりが自分を成長させること

読書感想文の構成(文例)

ここでは、「目標に向かって努力し続けることの尊さ」をテーマにした場合の構成例を、PREP法(結論→理由→具体例→結論)に沿って示します。

【第一部:結論】この本から学んだことを書く

(文例)私が『羊と鋼の森』を読んで一番心に残ったのは、目標に向かってこつこつと努力し続けることの大切さです。主人公の外村君が、悩みながらも調律師として成長していく姿に、大きな勇気をもらいました。

【第二部:理由】なぜそう思ったのか、きっかけを書く

(文例)なぜなら、外村君は特別な才能があったわけではないからです。むしろ、自分に自信が持てず、何度も壁にぶつかります。それでも彼が諦めなかったのは、初めて聞いたピアノの音に感動した「好き」という強い気持ちがあったからだと思います。そのひたむきな姿が、私の心に強く響きました。

【第三部:具体例】心に残った場面やセリフを引用する

(文例)特に印象的だったのは、外村君が仕事を終えた後、夜遅くまで一人で店のピアノを使って調律の練習を続ける場面です。誰に見られているわけでもないのに、黙々と練習を重ねる姿から、本当に好きなことのためには、地道な努力を厭わない強さを感じました。また、「才能があるから生きていくんじゃない」という言葉は、結果が出なくて悩んでいた私自身の心にも響きました。

【第四部:結論】今後の自分にどう活かしたいかを書く

(文例)この本を読んで、私も外村君のように、すぐには結果が出なくても諦めずに努力を続けられる人になりたいと思いました。これから部活動や勉強で難しいことがあっても、この物語を思い出して、一歩ずつ前に進んでいきたいです。夢中になれることを見つけ、それに向かって努力することは、人生を豊かにしてくれるのだと学びました。

感想文を書くコツは、ただ「感動した」で終わらせず、「なぜ感動したのか」「どの場面に心を動かされたのか」を具体的に書くことです。そして最後に、物語から学んだことを自分の生活や目標と結びつけると、より深みのある感想文になりますよ。

読書感想文に役立つ高校生向けの文例

高校生が『羊と鋼の森』で読書感想文を書く場合、中学生より一歩踏み込んで、作品のテーマ性について深く考察することが求められます。ここでは、より思索的な感想文を書くためのヒントと文例を紹介します。

テーマ設定のヒント

高校生であれば、以下のような抽象度の高いテーマに挑戦してみるのがおすすめです。

- 仕事との向き合い方と職業観:「プロフェッショナル」とは何か

- 才能と努力の関係性について:自分にとっての「才能」とは

- 言葉と音の関係性:見えないものを表現することの難しさと可能性

- 自分にとっての「森」とは何か:自分の感性の源を探る

読書感想文の構成(文例)

ここでは、「才能と努力の関係性について」をテーマにした場合の構成例を示します。

【序論】問題提起

(文例)「才能」という言葉は、時に人を勇気づけ、時に人を絶望させる。私たちは、何かを成し遂げた人に対して安易に「あの人には才能があったから」と言ってしまいがちだ。しかし、本当の才能とは一体何なのだろうか。宮下奈都の『羊と鋼の森』は、一人の青年調律師の成長を通して、その根源的な問いを私たちに静かに投げかけてくる。

【本論1】作中での「才能」の描かれ方

(文例)主人公の外村は、自分に調律師としての才能があるのかどうか、常に悩み続ける。彼は天才ではなく、むしろ不器用でさえある。そんな彼に対し、先輩の柳は「才能っていうのはさ、ものすごく好きだっていう気持ちなんじゃないか」と語る。この言葉は、才能を天賦の才としてではなく、持続する情熱や探求心として捉え直す視点を提示している。この作品において、才能とは結果ではなく、むしろプロセスの中に存在するものではないだろうか。

【本論2】自分の経験との比較・考察

(文例)この柳の言葉は、私自身の経験にも重なる。私は部活動で思うような結果が出せず、自分の才能のなさを嘆いたことがある。しかし、この作品を読んで、私が足りなかったのは技術や能力ではなく、ただひたすらに「好き」であり続ける覚悟だったのかもしれないと思い至った。「才能があるから生きていくんじゃない」という作中の言葉は、才能の有無を言い訳にすることをやめ、ただ目の前のことに向き合うことの重要性を教えてくれる。

【結論】作品から得た新たな視点と今後の展望

(文例)『羊と鋼の森』は、才能という呪縛から私たちを解き放ってくれる物語だ。才能とは、探すものでも、与えられるものでもなく、自らの手で「こつこつと」育んでいくものなのかもしれない。この物語を読み終えた今、私は「才能がない」と嘆くのではなく、外村のように、自分の中の「好き」という小さな光を頼りに、暗い森の中を一歩ずつ進んでいきたい。その道のりの先にこそ、自分だけの音、つまり自分だけの生き方が見つかるのだと信じている。

高校生の感想文では、作品のテーマを社会や自分自身の問題に引きつけて論じることが重要です。引用や具体例を的確に使いながら、自分なりの考察を深めていくことで、説得力のある文章を作成できます。

小説はどこで読める?お得な方法とは

『羊と鋼の森』を読んでみたくなった方へ、どこで購入・購読できるのか、お得な方法と合わせてご紹介します。選択肢は主に、紙の書籍、電子書籍、そしてAmazon audibleの3つです。

各購読方法の比較

それぞれの方法にメリット・デメリットがありますので、ご自身の読書スタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。

| 購読方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 紙の書籍 | ・所有感がある ・目に優しい ・貸し借りができる | ・保管場所が必要 ・持ち運びが不便 ・電子書籍より高い場合がある | ・装丁を含めて作品を楽しみたい人 ・コレクションしたい人 |

| 電子書籍 | ・スマホやタブレットでいつでも読める ・保管場所が不要 ・セールやクーポンでお得に買える | ・目が疲れやすい場合がある ・サービス終了のリスク ・貸し借りができない | ・多くの本を気軽に持ち歩きたい人 ・少しでも安く購入したい人 |

| Amazon audible | ・通勤中や家事をしながら「聴ける」 ・プロの朗読で世界観に浸れる ・目が疲れない | ・料金が比較的高め ・自分のペースで読みにくい | ・活字を読むのが苦手な人 ・「ながら読書」をしたい人 |

【結論】電子書籍ならDMMブックスがおすすめ!

もし電子書籍での購入を検討しているなら、特におすすめしたいのがDMMブックスです。

DMMブックスをおすすめする理由

DMMブックスの最大の魅力は、新規会員登録でもらえる「90%OFFクーポン」です(※割引上限2,000円)。このクーポンを利用すれば、『羊と鋼の森』を非常にお得に購入することができます。もちろん、他の気になっていた本と合わせて購入するのも良いでしょう。

他にも、定期的に開催されるセールやポイント還元キャンペーンが充実しており、継続的に本を購入する方にとってもメリットが大きいサービスです。

もちろん、Amazon Kindleや楽天Koboといった他の電子書籍ストアにも、それぞれの良さやセールがあります。また、Audible(オーディブル)のようなサービスでは、聴き放題プランで『羊と鋼の森』を楽しむことも可能です(※配信状況は変更される場合があります)。

ご自身のライフスタイルや利用頻度に合わせて、最適な方法を選んで、ぜひ『羊と鋼の森』の美しい世界に触れてみてください。

羊と鋼の森の小説あらすじと魅力の総括

最後に、この記事で解説してきた『羊と鋼の森』のあらすじ、魅力、そして楽しみ方についての要点をまとめます。

- 『羊と鋼の森』はピアノ調律師を目指す青年の静かな成長物語

- 主人公は北海道の山村で育った外村直樹

- 物語のきっかけは体育館で聞いた「森の匂いがした」ピアノの音

- 大きな事件や派手な展開はなく穏やかにストーリーが進行する

- その静かな展開が「つまらない」と感じる読者もいる

- しかし丁寧な心理描写と美しい文章表現が最大の魅力

- 登場人物は主人公が憧れる板鳥や先輩の柳など個性豊か

- ピアニストを目指す双子の姉妹との交流も物語の重要な要素

- 「才能があるから生きていくんじゃない」など心に響く名言が多い

- 作品のテーマは才能と努力、仕事との向き合い方など普遍的

- 読書感想文の題材としても中学生・高校生に人気

- 感想文では主人公の成長や自分の経験と結びつけるのがポイント

- 購読方法は紙、電子書籍、オーディオブックから選べる

- 電子書籍で購入するなら初回クーポンがお得なDMMブックスがおすすめ

- 静かで美しい物語に浸りたいすべての人におすすめの一冊