中学生たちの繊細な心の動きと、合唱を通して紡がれる絆を描いた青春小説『くちびるに歌を』。この記事では、くちびるに歌をの小説版あらすじを知りたい方に向けて、本作の魅力をわかりやすくまとめています。作品全体のあらすじを起承転結に分けて紹介するのはもちろん、主人公は誰?といった疑問、主な登場人物の関係性や、それぞれの背景にも丁寧に触れています。

また、物語の感動的な結末をネタバレを含めて解説し、読者の心に残る名言やセリフもピックアップ。さらに、本作は実話なの?と話題になった背景や、モデルになった学校についても取り上げます。原作小説と映画の違い、作者・中田永一についての情報、読者の感想・レビュー、そしてどこで読める?という閲覧・購入方法まで、幅広く網羅しています。

本記事を通して、『くちびるに歌を』という作品の魅力を、より深く知っていただけるはずです。これから読む人にも、すでに読んだ人にも役立つ内容になっています。

- 物語の起承転結と合唱部の成長の流れを把握できる

- 登場人物の背景や関係性を理解できる

- 実話との関連やモデルになった学校について知れる

- 原作小説と映画版の違いを比較して理解できる

くちびるに歌を 小説のあらすじを解説

- あらすじを起承転結で紹介

- 主人公は誰?主な登場人物を紹介

- 登場人物それぞれの背景と関係性

- 結末 ネタバレを含めて紹介

- 名言・心に残るセリフ集

あらすじを起承転結で紹介

「くちびるに歌を」は、長崎県五島列島の中学校合唱部を舞台にした青春小説です。思春期真っただ中の中学生たちが、合唱を通して心を通わせていく姿が丁寧に描かれています。

起:合唱部に訪れた変化の始まり

物語は、長崎県五島列島の中学校を舞台に始まります。合唱部の顧問である松山ハルコが産休に入ることになり、その代わりとして、東京でプロのピアニストとして活動していた柏木ユリが臨時教員として着任します。彼女の美しさに惹かれた男子生徒たちが次々と合唱部へ入部し、それまで女子だけだった部に新しい風が吹き込みます。ここから、これまで静かだった合唱部に大きな変化が訪れ始めるのです。

承:対立と葛藤、そして手紙の宿題

男女混合となった合唱部では、部員同士のぶつかり合いが始まります。経験のない男子たちは練習に本気で向き合わず、女子部員たちとの間に溝が生まれていきます。一方で、柏木は課題曲「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」にちなみ、部員たちに「15年後の自分宛てに手紙を書く」という宿題を出します。この課題がきっかけとなり、生徒たちは自分の過去や悩みと向き合い始め、それぞれの物語が少しずつ動き出します。

転:気づきと変化が生まれる瞬間

部内である事件が起きたことで、男子たちの意識に変化が現れます。特に桑原サトルは、仲間を助ける行動を通じて周囲の信頼を得るようになります。彼の変化は、他の部員にも波及し、対立していた男女の間にも理解が生まれ始めます。練習にも徐々に熱が入り、合唱部全体が「一つのチーム」へと近づいていきます。この転機は、物語の感情的な核心ともいえる重要な場面です。

結:歌声がつなぐ心と未来

いよいよ迎えたコンクール本番。合唱部のメンバーたちはこれまでの葛藤を乗り越え、気持ちを一つにしてステージに立ちます。予想外の出来事もありますが、誰かのために歌いたいという想いが全員をつなぎます。特に、会場に入れなかったサトルの兄のために始まった即興の合唱は、他の生徒たちも巻き込み、感動的なラストへと展開します。

このシーンは、合唱がただの活動ではなく、心を動かす力を持っていることを象徴しています。物語は、ひとつの歌を通して人と人とがつながっていく奇跡を、静かに力強く描き切ります。

主人公は誰?主な登場人物を紹介

の物語には明確な単独主人公はおらず、視点人物が複数存在します。主に中心となるのは、男子生徒の「桑原サトル」と女子生徒の「仲村ナズナ」です。彼らの内面が交互に描かれており、それぞれが抱える課題や成長が読者の共感を呼びます。

まず、桑原サトルは自閉症の兄を持ち、自分は兄の支えとなるために生まれたと思い込んでいる少年です。内向的で友人も少なく、「ぼっち上級者」と称されるほど孤立していましたが、合唱部での経験を通じて少しずつ自分の役割や価値を見つけていきます。

仲村ナズナは、父親に捨てられた過去と母親の死を経験し、男性不信に陥っています。そのため、合唱部への男子の入部に強く反発しますが、仲間とのやりとりを重ねる中で、少しずつ心を開いていきます。向井ケイスケとは幼なじみであり、彼にだけは強く出られない複雑な関係です。

柏木ユリは、ピアニストとして東京で活動していた過去を持つ音楽教師で、臨時の合唱部顧問として島に戻ってきます。かつて大切な人を失った経験があり、音楽から距離を置いていましたが、生徒たちとの関わりを通じて再び音楽と向き合おうとします。

向井ケイスケは明るくムードメーカー的存在で、ナズナのことを気にかけながらも軽口をたたくような関係です。最初は柏木ユリ目当てで入部しますが、仲間のために行動する中で変化していき、男子部員のまとめ役になります。

三田村リクは柔道部との掛け持ちで合唱部に参加しており、真面目で面倒見のいい性格です。読書好きで、桑原に本を勧めるなどのやりとりも描かれています。

長谷川コトミは見た目も性格も優しく、男子入部に肯定的な立場をとる数少ない女子部員です。先輩との関係に悩みを抱えながらも、サトルとの交流を通じて変化が生まれていきます。

このように、生徒たちの背景は多様でありながら、それぞれの物語が少しずつ交わっていく構成が作品の魅力です。

結末 ネタバレを含めて紹介

物語は、合唱部のメンバーたちが衝突と和解を繰り返しながら、NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)の長崎県大会を目指す姿を描いています。そして本番当日、それぞれの想いを胸に、部員たちはステージへと向かいます。

大会前夜にはいくつかの事件が起こります。ナズナは向井に呼び出されますが、彼の告白相手が部長の辻エリだったことで気まずい空気に。その一方で、サトルは長谷川コトミとともに彼女の元交際相手を訪ねる行動に出て、トラブルに巻き込まれます。こうした出来事が、彼らの関係性を一歩深めることにつながっていきます。

迎えた大会当日、合唱部は見事に歌い切りますが、会場の外にはサトルの兄・アキオの姿がありました。彼は会場には入れず、外でじっと佇んでいたのです。そのことに気づいたナズナは、兄のために歌を届けようと外で合唱を始めます。やがて、他の生徒たちも加わり、輪になって歌い続ける場面が感動的に描かれます。

このシーンは、彼らが「誰かのために歌う」ことの意味を理解し、それを実行するまでに成長したことを象徴しています。大会の勝敗は描かれていませんが、それ以上に大切なものを得たというメッセージが込められています。

名言・心に残るセリフ集

「くちびるに歌を」には、心を動かすセリフが数多く登場します。物語のテーマである「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」を軸に、それぞれのキャラクターが等身大の言葉で自分自身と向き合います。

例えば、柏木ユリの「入部の理由なんてなんでもいいのよ。なにがきっかけでも音楽と出会ったんだからそれでいいんじゃない?」という言葉は、何気ない一言のようでいて、夢や目標の本質を突いています。読者にとっても、自分の過去を肯定できる励ましとなるでしょう。

桑原サトルの「僕は兄に人一番感謝しています。なぜなら兄が自閉症じゃなかったら、僕は生まれてこなかったでしょうから」というセリフは、彼の複雑な感情と覚悟をストレートに表現しています。受け入れがたい現実を、前向きな意味で捉えようとする姿勢が読み手の胸を打ちます。

また、ナズナの「逃げても誰も救えない、誰も救ってくれない」という言葉には、彼女自身の経験から滲み出る強さがあります。誰かに言われるよりも、過去を知った彼女が言うからこそ重みがあります。

このように、登場人物のセリフは感情の動きをそのまま言葉にしており、共感を呼ぶ要素となっています。名言として記憶に残るものばかりですが、物語の流れの中で読めばさらに深い意味を感じ取れるでしょう。

くちびるに歌を 小説のあらすじから魅力を深堀り

- 実話?小説の背景と元ネタについて

- モデルになった学校はどこ?

- 原作小説と映画の違いを比較

- 作者・中田永一について解説

- 読者の感想・レビューまとめ

- 「くちびるに歌を」はどこで読める?購入・閲覧方法

実話?小説の背景と元ネタについて

「くちびるに歌を」はフィクション小説ですが、完全な創作というわけではありません。この作品は、2009年にNHKで放送されたドキュメンタリー番組「拝啓 十五の君へ 若松島編~歌と歩んだ島の子どもたち~」をもとに生まれました。つまり、小説のベースには実際の出来事があります。

番組では、長崎県の五島列島にある若松中学校の合唱部が、NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)の課題曲「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」に取り組む様子が描かれました。子どもたちが抱える葛藤や成長を追ったこのドキュメンタリーは、音楽と人の心の関係を鮮やかに映し出しています。

その内容に感銘を受けた中田永一(=乙一)氏が、小説という形で再構築したのが「くちびるに歌を」です。したがって、物語に登場するエピソードや人物設定は創作であっても、根本には実在の出来事と人々の想いが流れています。

このように、小説は実話を下敷きにして生まれた「フィクション+ノンフィクションの融合作品」とも言えるでしょう。実話であるがゆえに、読者の心にもリアルに響くのです。

モデルになった学校はどこ?

物語の舞台となる中学校のモデルは、長崎県南松浦郡に実在する「新上五島町立若松中学校」です。この学校は五島列島・若松島にあり、周囲を自然に囲まれた小さな地域の中学校として知られています。

2009年、NHKのドキュメンタリー番組で取り上げられたのもこの若松中学校で、合唱部の生徒たちが全国大会を目指して練習に取り組む様子が放送されました。その姿が、「くちびるに歌を」の小説化のきっかけとなりました。

ただし、物語の中で描かれる学校名や制服のデザイン、教師や生徒のキャラクターは実在の若松中学校とは異なります。これはあくまでフィクションとして再構築するための配慮とされています。

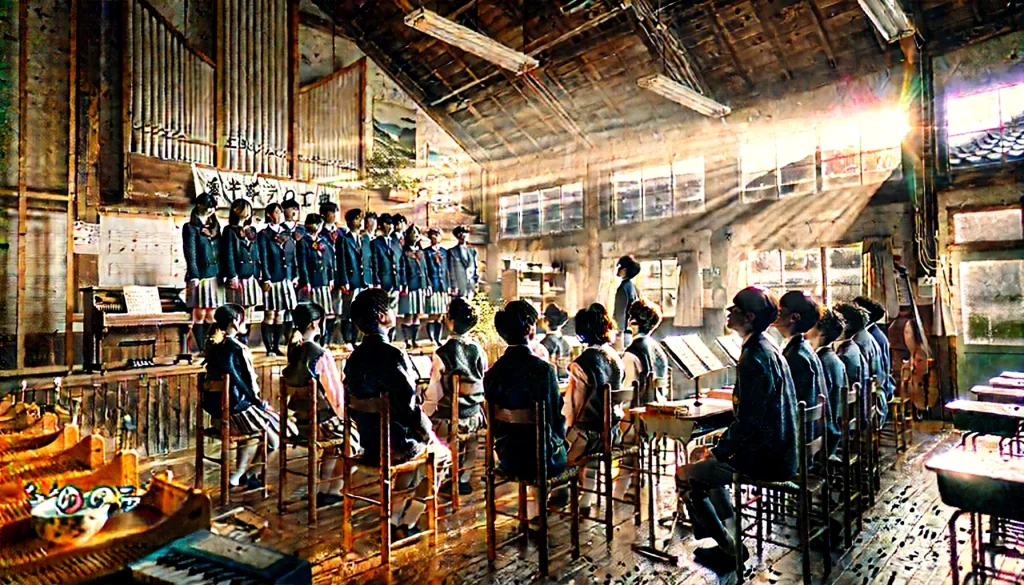

また、映画化の際も、五島列島で実際にロケが行われたため、風景や雰囲気は非常に現地に忠実です。こうして、小説や映画を通じて、五島の風土や地域の魅力が広く伝わるきっかけとなりました。

原作小説と映画の違いを比較

「くちびるを歌に」には小説の他に映画版も公開されており、原作小説と映画版には、いくつか明確な違いがあります。どちらもストーリーの核となるテーマや舞台設定は共通していますが、描かれる視点や感情の深度、作品全体のトーンには違いが見られます。

まず、原作小説では桑原サトルと仲村ナズナという中学3年生の生徒2人が主人公として交互に語り手を担います。それぞれの視点から物語が進行するため、読者は彼らの内面世界に深く入り込みやすく、心の葛藤や家庭環境の複雑さが繊細に描かれています。サトルの「自閉症の兄を支える自分」、ナズナの「男性への不信感」といったテーマは、小説という媒体ならではの丁寧な言葉で紡がれています。物語の展開以上に、感情の変化や成長に重きが置かれている点が特徴です。

一方で、映画版では柏木ユリ(演:新垣結衣)という音楽教師の視点が中心に据えられています。物語の語り口が教師目線に変わることで、物語全体の重心も変化しています。映画ではユリ自身が抱える過去のトラウマや、ピアノを弾かなくなった理由などが掘り下げられ、教師として再生していく姿が描かれます。観客は、ユリの視点を通して生徒たちの成長を見守るような構図になります。

加えて、映画版ならではの魅力として映像と音楽の力があります。五島列島の雄大な自然、登場人物の繊細な表情、そして合唱のハーモニーが視覚・聴覚に訴えかけることで、よりダイレクトな感動を与えてくれます。とくに「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」を歌うシーンは、音楽の持つエネルギーと物語の感情が重なり合う重要な場面です。

また、登場人物の役割や展開の一部にも調整が見られます。たとえば、ナズナの過去やサトルの手紙の描写などは、映画ではやや簡略化されており、ストーリーは全体的にテンポよく進んでいきます。これは映像作品としての尺や観客層を意識した演出の結果だといえるでしょう。

まとめると、小説は「生徒たちの内面と成長」に焦点を当てた繊細な人間ドラマであり、映画は「教師の再出発」と「音楽の力」を軸に据えた感動作品です。それぞれが異なる魅力を持っており、両方を楽しむことで、より多面的にこの物語を味わうことができます。

作者・中田永一について解説

「くちびるに歌を」の作者である中田永一(なかた えいいち)は、実はミステリー作家・乙一(おついち)の別名義として知られています。乙一はダークファンタジーやホラー、青春ものまで幅広いジャンルで活躍している人気作家ですが、中田永一名義では特に「青春」や「恋愛」に焦点を当てた、より感情に寄り添った作品を執筆しています。

この名前の使い分けには理由があります。乙一として発表している作品は、どちらかといえばサスペンス要素や幻想的な作風が中心です。一方で中田永一名義では、リアルな日常や思春期の心の揺れを丁寧に描くことが多く、「くちびるに歌を」もその代表例といえます。

他の中田永一名義の代表作には『百瀬、こっちを向いて。』や『くちびるに歌を』と同様に映像化された『王様の速すぎる舟』などがあります。どの作品も、読み終わったあとに余韻が残るような、やわらかな語り口が特徴です。

また、作者のもう一つの魅力は、「視点人物の心理描写の細やかさ」です。若い読者にとっても理解しやすく、それでいて大人にも深く刺さるような物語を届けてくれる作家として、多くの読者に支持されています。

このように、乙一=中田永一という二つの顔を持つ作者は、ジャンルによって作風を巧みに変化させながら、常に読者の感情に寄り添った作品を発表し続けています。

読者の感想・レビューまとめ

「くちびるに歌を」は多くの読者から高い評価を受けており、特に青春時代の葛藤や、合唱を通じた心の交流が印象に残るという声が目立ちます。

まず、中学生や高校生の読者からは、「自分と重なる部分が多くて泣けた」「学校の合唱コンクールを思い出した」といった共感の声が多く寄せられています。部活動の人間関係や将来への不安、家族への想いなど、思春期特有の悩みに真正面から向き合っている点が、若い読者の心を捉えているようです。

一方で、大人の読者からは「かつての自分に重ねて読んだ」「大人になってから読むと、より登場人物たちの気持ちが分かる」といった感想もあります。青春のほろ苦さや未熟さを思い出し、懐かしさと同時に切なさを感じたというレビューも少なくありません。

また、作品の中で描かれる「手紙」というテーマが強く印象に残ったという感想も多く見られます。特に桑原サトルの手紙は、多くの読者の胸を打ち、「自分も15年後の自分に手紙を書いてみた」という読後の行動につながった人もいたようです。

ただし一部には、「登場人物が多くて感情移入しにくい」「話がとっちらかって感じた」といった意見もありました。読み手によっては視点の切り替えが頻繁な構成がやや分かりづらく感じることもあるようです。

総じて、「くちびるに歌を」は幅広い年齢層から支持されており、読む人によって異なる感情を呼び起こす力を持った作品といえるでしょう。心に残る物語を探している方には、ぜひ手に取ってほしい一冊です。

「くちびるに歌を」はどこで読める?購入・閲覧方法

『くちびるに歌を』は、紙の書籍と電子書籍の両方で手に入れることができます。購入方法や閲覧手段について、以下に詳しくご紹介します。

紙の書籍

紙の書籍は、全国の書店やオンライン書店で購入可能です。Amazonでは文庫版が新品で販売されており、中古品も取り扱っています。楽天市場や紀伊國屋書店のウェブストアでも取り扱いがあり、在庫状況や価格は各サイトで確認できます。

電子書籍

電子書籍版は、AmazonのKindleストアや楽天Koboなどで購入ですぐにダウンロードして読むことが可能です。スマートフォンやタブレット、専用の電子書籍リーダーを使用して閲覧できます。

また、DMMブックスといった電子書籍配信サイトでも読むことが可能です。

図書館での閲覧

多くの公共図書館では、『くちびるに歌を』を所蔵しています。お住まいの地域の図書館の蔵書検索システムを利用して、所蔵状況を確認してみてください。貸出中の場合は、予約をすることも可能です。

「くちびるに歌を」小説のあらすじ要点まとめ

今回の記事の内容をまとめます。

- 合唱部を舞台にした長崎県の離島が物語の舞台

- 男女混合の合唱部が生む葛藤と成長が描かれている

- 物語は中学生たちの心の変化を丁寧に追っている

- 桑原サトルと仲村ナズナが交互に物語を進行させる

- 主人公たちはそれぞれ家庭に複雑な事情を抱えている

- 顧問の柏木ユリは音楽から離れていた過去を持つ

- 合唱を通して部員同士の信頼関係が育まれていく

- クライマックスでは歌が人の心を動かす場面が登場

- ドキュメンタリー番組をもとにしたフィクション作品

- モデルとなった学校は新上五島町立若松中学校

- 映画版では柏木ユリを中心に描かれている

- 小説と映画では視点や描写の深さに違いがある

- 作者・中田永一は乙一名義でも活躍する多才な作家

- 若者から大人まで幅広い読者層から支持されている

- 紙・電子書籍・図書館などで手軽に読むことができる