こんにちは。あらすじブックマーク 管理人の「おうみ」です。

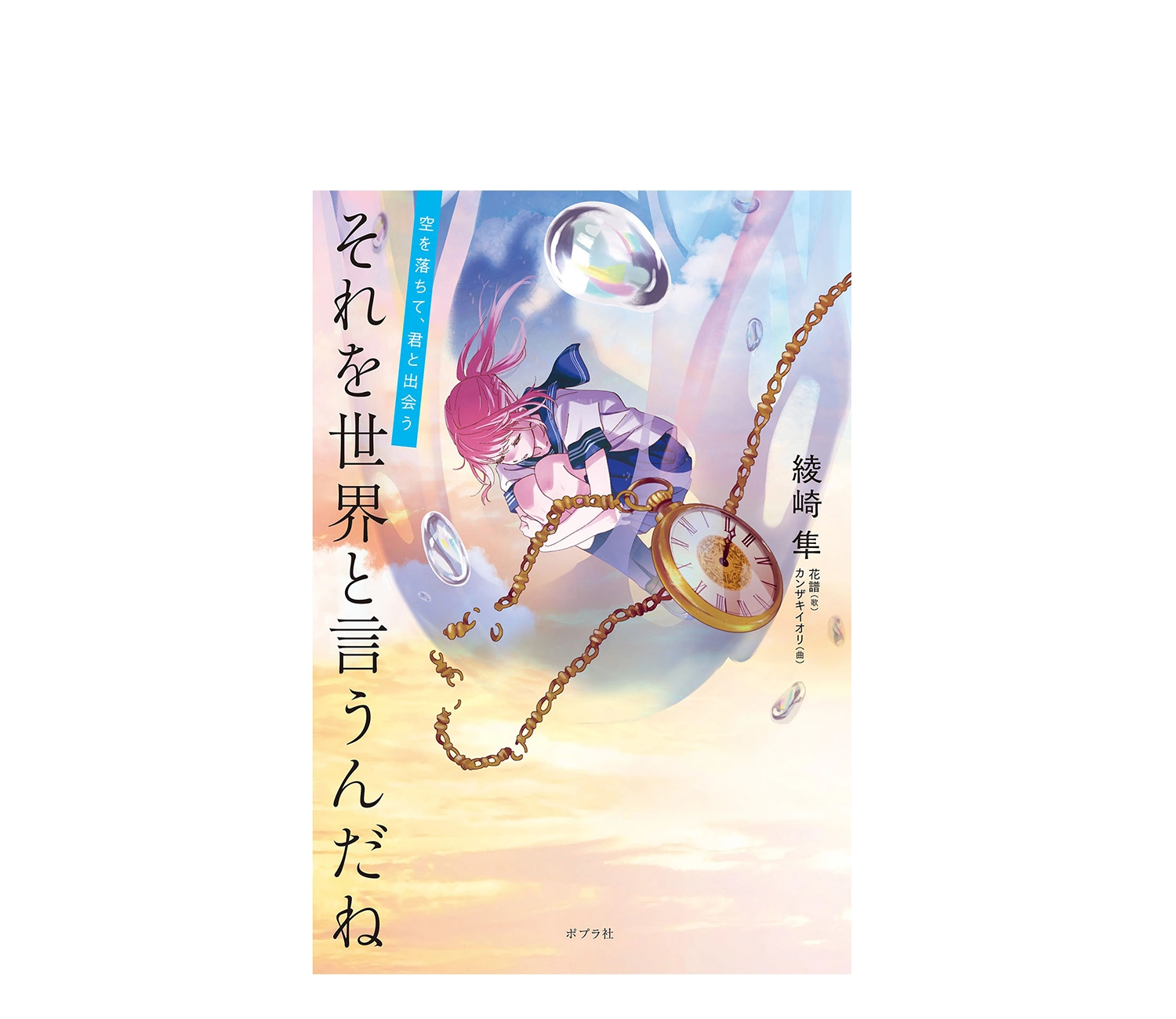

『それを世界というんだね』の小説について、あらすじを検索してここまで来てくださったんですね。きっと、カンザキイオリさんと花譜さんの楽曲が原案ということで気になっている方や、単純に「どんな話なんだろう?」と興味を持った方が多いのかなと思います。

この物語、ただのファンタジーかと思いきや、実は深いミステリー要素が隠されています。特に「王子」の正体や、物語のラストで明かされる「ある人」の存在、そして「アンデルセン」との関係には、多くの読者が感動しています。また、一般書とキミノベル版での違いがあるのか、といった点も気になりますよね。この記事では、ネタバレなしのあらすじから、核心に迫るネタバレ考察、そして読者の感想まで、しっかり解説していきますね。

- ネタバレなしの基本的なあらすじ

- 物語の鍵を握る登場人物と設定

- 「王子」の正体と物語の核心(ネタバレあり)

- 感動的なラストと読者の感想

『それを世界というんだね』小説のあらすじ(ネタバレなし)

まずは、物語の導入部分ですね。これから読む方のために、ネタバレなしで『それを世界というんだね』の小説がどんなお話なのか、そのあらすじと世界観を、もう少し詳しく紹介していきます。

この物語のキャッチコピーは「空を落ちて、君と出会う」。このサブタイトル自体が、実は原案楽曲の歌詞から取られていて、物語の核心に触れる重要なフレーズになっています。

記憶喪失の少女と「物語管理局」

物語は、主人公の「少女」が、自分が誰かもわからない記憶喪失の状態で、一面に広がる薔薇の花畑(花園)で目を覚ますシーンから始まります。

自分が「少女」であること以外、名前も、ここがどこなのかも、なぜここにいるのかも一切不明。途方に暮れる彼女の視線の先に、一軒の白い小城がそびえ立っていました。

その城こそが、「物語管理局」。そこは、時空の狭間に存在する特別な場所でした。

物語管理局とは?

物語管理局は、古今東西の「物語の中で不幸になったキャラクター」や、「不幸な結末を迎えた者」だけが、その最期にたどり着くことができる終着点、あるいは避難場所のようなところです。

原作では悲しい結末を迎えた彼らが、新たな(?)生を穏やかに過ごす場所なんですね。この設定だけでも、なんだか切なくて惹かれます。

主要な登場人物と謎めいた王子

物語管理局にたどり着いた少女は、そこで個性豊かな住人たち、そして物語の鍵を握る少年と出会います。

カーレン

本作の主人公。城の「城主」を名乗る「親指姫」から、あなたは童話『赤い靴』の主人公「カーレン」である、と名前を与えられます。記憶がない彼女は、自分の正体を探し出すため、そして自分と同じように「物語の中で不幸になった人々」を救済するため、「物語管理官見習い」として活動することを決意します。

王子

カーレンが物語管理局で最初に出会う謎の少年。彼女を導き、救済活動のパートナーとして共に行動することになります。彼は多くを語りませんが、この「物語管理局」の秘密と、物語全体の最大の謎を秘めています。読者レビューで「王子様の正体にびっくり」とよく言われているのは、この彼のことですね。

物語管理局の住人たち

管理局を運営している主要メンバーや住人たちも、非常に重要です。

- 親指姫 (Thumbelina): 物語管理局の「城主」。カーレンたちに任務を指示する立場です。

- 雪の女王 (The Snow Queen): 物語管理局の「副城主」。親指姫と共に城を統括しています。

- その他の住人: 『マッチ売りの少女』、『裸の王様』、『人魚姫』、『みにくいアヒルの子』など、原作で悲劇的な結末や不幸な境遇にあったキャラクターたちが多数暮らしています。

勘の良い方なら、この時点で「あれ?」と思うかもしれません。そう、彼らにはある共通点があるんです。

カーレンと王子の任務(救済対象)

「物語管理官見習い」となったカーレンと王子の任務は、さまざまな物語の世界へ「飛び込む」こと。

彼らの目的は、例えば『マッチ売りの少女』が凍えて亡くなってしまう…といった、誰もが知る物語の主人公たちが迎えるはずだった「不幸な結末」を回避させ、彼らを救うことです。

ただし、そこには重要なルールがあります。それは、物語の根幹(本筋)を歪めてはいけない、というもの。歴史改変SFのタイムパラドックスみたいな難しさがありますね。

『マッチ売りの少女』や『裸の王様』といった物語に介入し、カーレンと王子がどうやって彼らを救うのか、その方法がとてもユニークで、物語前半の大きな読みどころになっています。そして、これらの任務をこなす中で、カーレンは自分自身と王子の謎に迫っていきます。

原作はカンザキイオリと花譜の楽曲

この小説がどうやって生まれたのか、その背景もすごく素敵なんです。

もともとは、ポプラ社の児童文庫レーベル「キミノベル」が2021年に実施した「キミノウタ」というキャンペーンが原点です。(出典:ポプラ社公式サイト『([あ]07−01)それを世界と言うんだね』)

これは、子どもたちから募った「歌詞のフレーズ」を基に、カリスマボカロPであるカンザキイオリさんが作詞・作曲し、それをバーチャルシンガーの花譜さんが歌唱するという企画でした。

こうして誕生した楽曲『それを世界というんだね』は、YouTubeで170万回再生(2024年現在)を超える人気楽曲となりました。本作は、この楽曲の世界観と歌詞に込められた「創作」や「救済」というテーマを、作家の綾崎隼さんが小説として深く掘り下げ、書き下ろしたものなんですね。

歌詞と小説のリンク

小説を読むと、原作楽曲の歌詞が、物語の構造そのものに組み込まれているのがわかります。

- 「もしも僕が主人公なら (…) 君の狭く脆い世界を救う」

→ まさに王子(僕)が、不幸な登場人物たち(君)の物語(狭く脆い世界)を「救う」という、小説の根幹プロットそのものです。 - 「それが世界になるんだね」

→ 「誰かを描く」という創作行為が、文字通り「物語管理局」という「世界」を創り出している、というメタ構造を示唆しています。

曲を聴いてから読むか、読んでから曲を聴くか…どちらもおすすめです。

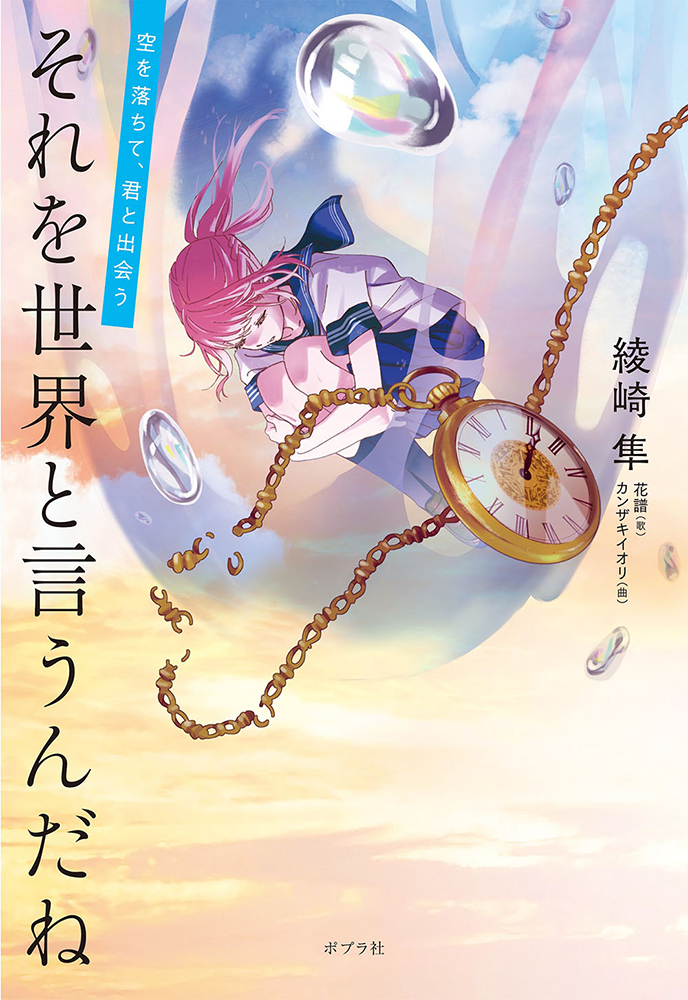

キミノベル版との違いは?

この作品がユニークなのは、一般層向けの単行本(ハードカバー)と、小中学生向けのポプラキミノベル版(新書判)の2形態で同時に発売された点です。

「ストーリーが違うの?」と心配になるかもしれませんが、物語の根幹はまったく同じです。基本的な違いは、ターゲット層に合わせた「読みやすさ」と「ビジュアル」ですね。

| 項目 | 一般書(単行本) | ポプラキミノベル版 |

|---|---|---|

| イラスト | 錦織敦史さん (アニメーター、『アイドルマスター』監督など) | 白身魚さん (イラストレーター、『とらドラ!』挿絵など) |

| 判型 | 四六判(ハードカバー) | 新書判 |

| 本文 | 通常の漢字表記 | 一部の漢字が平仮名・ルビ付きで調整 |

| 対象読者 | クリエイターファン、一般文芸読者 | 小中学生、児童文庫読者 |

この同時発売戦略は、カンザキイオリさんや花譜さんのファン層(比較的年齢層の高い一般層)と、レーベルの主な読者層である小中学生、その両方に同時に作品を届けようという意図的なマーケティング設計だったと考えられます。

どちらのイラストが好きか、あるいはハードカバーでじっくり読みたいか、新書判で手軽に読みたいか、で選ぶのが良いかなと思います。

『それを世界というんだね』小説、あらすじの先(ネタバレ考察)

さて、ここからは物語の核心、あらすじの「先」に踏み込みます。

【非常に重大なネタバレ】を含みますので、まだ未読の方、まっさらな状態で読書を楽しみたい方は、絶対にこの先を読まないでください!

読み終えた方、あるいはどうしても結末が知りたい方だけ、スクロールをお願いします。

【ネタバレ警告】

これ以降のセクションでは、物語の結末、犯人ならぬ「王子の正体」、そして「ある人」の秘密など、作品の根幹に関わる情報をすべて解説します。読書体験を最重要視する方は、必ずここで引き返してください。

物語の核心ネタバレと「ある人」

この物語の感想やレビューを見ると、「ネタバレ厳禁」「絶対に結末を知らずに読んでほしい」「終盤の『ある人』の正体を知って大号泣した」といった言葉で溢れています。

多くの読者が、序盤は「不幸な童話のキャラクターを救う、心温まるファンタジー」だと思って読み進めます。しかし、物語は中盤から「この世界は何なのか?」「カーレンの記憶は?」「王子は何者なのか?」というミステリーの側面を強くしていきます。

そして、すべての伏線が収束する終盤。「ある人」の正体が明かされた瞬間、この物語は単なるファンタジーから、「作者と、その創造物たちの愛の物語」へと、その姿を劇的に変えるんです。このジャンルの反転こそが、本作の最大のカタルシスかなと思います。

王子の正体はアンデルセンだった

物語最大の謎であり、感想で「ある人」と言及される「王子」の正体。

彼は、作中で「ハンス」とも呼ばれます。そう、その正体は…

童話作家のハンス・クリスチャン・アンデルセン、その人だったんです。

この事実に気づいた時の衝撃はすさまじいものがありました。

「物語管理局」という世界は、アンデルセン自身が、自らが生み出した物語の登場人物たちを、原作で彼らに与えてしまった「悲劇的な運命」から救うために、創設した「世界」でした。彼は「生みの親」として、我が子同然の創造物たちに、原作とは違う「幸せな結末」を与えるために活動していたのです。

巧妙に張られた伏線

この最大の謎が明かされた後で振り返ると、いかに巧妙な伏線が張られていたかに気づかされます。

- 登場人物の共通点

カーレン(赤いくつ)、親指姫、雪の女王、人魚姫、マッチ売りの少女、裸の王様、みにくいアヒルの子…。そう、管理局の主要な登場人物は、すべてアンデルセン童話のキャラクターで統一されていました。 - 『みにくいアヒルの子』の存在

レビューでも「『みにくいアヒルの子』が出てきたところで違和感を覚えてアンデルセンについて調べて謎が解けた」という声がある通り、この作品はアンデルセン自身の分身(自伝的要素が強い)と言われています。彼の存在が、王子の正体を示す決定的なヒントとして機能していたんですね。

この構成の巧みさには、本当に脱帽です。

感動のラストと読者の評価

王子の正体が「生みの親」であるアンデルセンだと明かされ、物語は感動的な結末(ラスト)を迎えます。

彼は、管理官の唯一の禁忌である「自分の物語に入ってはいけない」というルールを破り、彼自身の痛切な失恋体験が色濃く反映されたと言われる『人魚姫』の世界に飛び込んでしまいます。

最終的に、不幸だった登場人物たちはすべて救済され、「みんな幸せが一番」という大団円を迎えます。しかし、この物語の真の感動はそこだけではありません。

この結末が描いているのは、単にキャラクターが救われることだけでなく、彼らを生み出した「生みの親」であるアンデルセン自身が、彼が創造した登場人物たちによって深く愛され、肯定されるという「相互の救済」なんです。

原作で彼らに悲劇を与えてしまった罪悪感(?)のようなものから、アンデルセン自身もまた、彼らによって救われる。この「作者と創造物の愛」というテーマの昇華に、多くの読者が「素敵な結末で大満足」という高い評価を与えているんだと思います。

みんなが涙した感想を紹介

あらためて読者の感想を見てみると、「大号泣した」「まさかのミステリー展開に意表を突かれた」「間違いなく本屋大賞モノ」「一気読みした」といった絶賛の声が本当に目立ちます。

この作品の魅力は、やはり「童話のお直しファンタジー」という入口から、中盤以降「世界の秘密に迫るミステリー」へと転調し、最後は「作者の愛」という壮大なテーマに着地する、その鮮やかな展開にあると思います。

テーマは「幸せにするためにつく嘘」

レビューにおいて、「嘘は嘘でも、幸せにするためにつく嘘もある」という一節が、本作の核心的なテーマとして複数指摘されています。

これは、原作(アンデルセン童話)という「変えられない事実(悲劇)」に対し、作者であるアンデルセン自身が「物語管理局」という「嘘」(=フィクション、改変)をもって、彼らを「幸せな結末」へと導くという、本作の構造そのものを示しています。

この「愛ある嘘」こそが、読者に「優しい気持ちになれた」と感じさせる、作品全体の温かい読後感を決定づけているんですね。

小説『それを世界というんだね』のあらすじと魅力まとめ

今回は、小説『それを世界というんだね』のあらすじ(ネタバレなし)から、その核心にあるネタバレ考察、そして作品の魅力までを詳しくまとめてみました。

カンザキイオリさんと花譜さんの楽曲から生まれたこの物語は、単なる童話の救済ファンタジーではなく、「作者と創造物の愛」という、何かを創り出したことがあるすべての人に深く響くような、感動的なミステリー作品でした。

あらすじを知って「面白そう」と思った方は、ぜひ一度通して読んでみてください。そして、「王子=アンデルセン」という真相を知った上で、ぜひもう一度読み返してみてほしいです。一度目では気づかなかった伏線や、登場人物たちのセリフの裏にある「愛」に気づけて、さらに深い感動が味わえるはずですよ。