「悪の教典 小説 あらすじ」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、衝撃的な展開やキャラクターの裏の顔に強く惹かれているのではないでしょうか。本記事では、話題作『悪の教典』について、あらすじを中心に分かりやすく解説していきます。

物語の中心となるのは、表向きは理想の教師でありながら、冷酷な一面を隠し持つ主人公・蓮実聖司、通称ハスミンです。彼の行動の真の意図や目的、過去にどのような背景があったのか、そしてその後にどんな展開が待ち受けているのかを深掘りしていきます。

また、主要な登場人物たちがどのように物語に関わっていくのかも紹介しつつ、ネタバレありの内容解説も行い、物語の核心にも触れていきます。原作と映画の違い、映像化に伴う表現の変化にも注目しながら、読者の感想・レビューを交え、作品の受け止められ方を紹介します。

さらに、作者・貴志祐介氏の背景や作風にも触れることで、作品が持つ深みをより立体的に感じられる内容となっています。『悪の教典』という異色の学園サイコスリラーを、初めて読む人も、もう一度読み直したい人も、ぜひ最後までお楽しみください。

- 『悪の教典』の物語全体の流れと主要な展開

- 主人公ハスミンの目的や本性についての深掘り

- 原作と映画版の違いや映像化による表現の差異

- 読者からの感想や評価、作品の受け止められ方

悪の教典 小説のあらすじをネタバレなしで紹介

- あらすじをわかりやすく解説

- 主な登場人物とその特徴

- ハスミンの目的とその正体とは

- 映画化はされてる?メディア展開まとめ

- 原作と映画の違いを比較

あらすじをわかりやすく解説

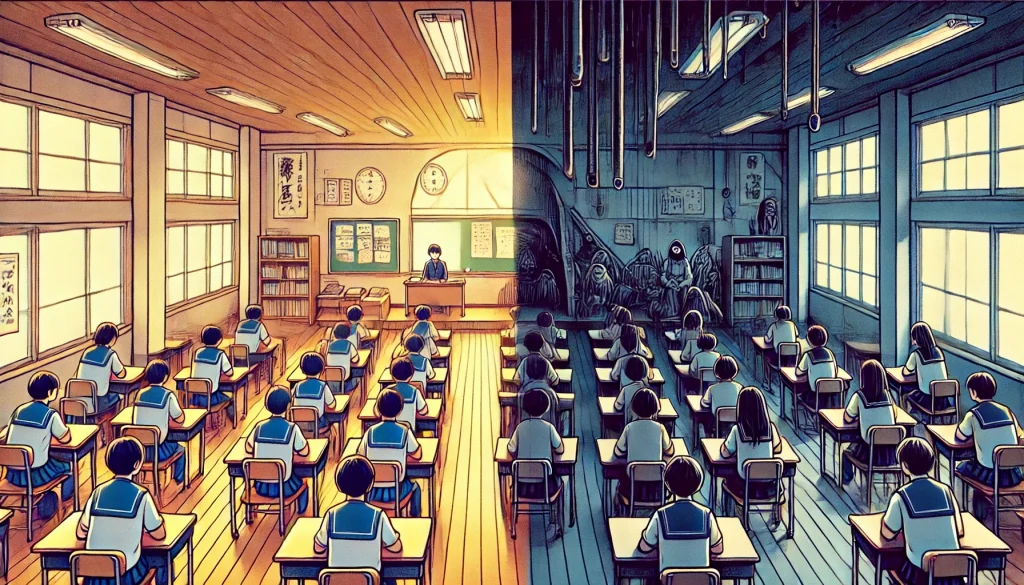

「悪の教典」は、高校教師・蓮実聖司(通称:ハスミン)を主人公とするサスペンス小説です。表向きは爽やかで有能な理想の教師として、生徒や保護者、さらには同僚からも絶大な信頼を集めています。しかしその内面は、人の命に何の感情も抱かない冷酷なサイコパス。読者は、そんな彼の二面性を通して、善悪の曖昧さや人間の本質に迫ることになります。

物語は、蓮実が教師として勤務する私立高校での日常風景から始まります。一見するとどこにでもある学校のように思えますが、次第に生徒同士のいじめや不登校、教師間の軋轢といった問題が浮かび上がってきます。そして、そうした状況の裏で、蓮実は自らの思惑通りに人間関係を操作していきます。

蓮実は、周囲にとって「不都合な存在」となった人物を、自分の手を汚すことなく、あたかも自然な事故やトラブルに見せかけて排除していきます。例えば、彼の秘密に近づいたある教師は、表向きには不慮の事故死として処理されますが、その裏には蓮実による綿密な計画が隠されていました。このような冷徹な手口が徐々に明らかになっていき、読者の緊張感は高まる一方です。

物語の後半では、ついに蓮実の本性が完全にむき出しとなり、学校という閉鎖空間の中で悲劇的な事件が引き起こされます。それまでの静かな日常とのギャップがあまりにも大きく、衝撃的な展開が続きます。

全体としては、人間の裏の顔や社会の倫理観に問いを投げかける重厚なストーリーです。単なる学園ドラマに留まらず、心理的な恐怖や道徳の崩壊を描いたサスペンス小説として、多くの読者に強烈な印象を残します。最後まで予想を裏切る展開が続くため、一度読み始めたら目が離せない作品と言えるでしょう。

主な登場人物とその特徴

蓮実聖司(はすみ せいじ)

表向きは理想の教師として周囲から高く評価されているが、実は共感性の欠如したサイコパス。自分の目的のためには、手段を選ばず、周囲の人間を冷静に排除していく知性と冷酷さを持ち合わせている。

伊藤真理(いとう まり)

生徒思いで真面目な性格の英語教師。蓮実の裏の顔に最初に疑念を抱き始める人物であり、読者にとって「常識的な視点」を保つ存在でもある。彼女の視点を通して、蓮実の異常性が次第に明らかになっていく。

早水圭介(はやみず けいすけ)

成績優秀で周囲からも一目置かれる男子生徒。蓮実に憧れと信頼を寄せており、無意識のうちにその影響を強く受けていく。物語が進むにつれ、彼の内面にも変化が現れる。

柴原俊一(しばはら しゅんいち)

教頭として学校運営に関与する立場にあり、表面的には規律を重んじる人物。蓮実とは表面上うまくやっているが、微妙な警戒心を持っており、物語後半である出来事に巻き込まれていく。

鳴瀬由紀夫(なるせ ゆきお)

いじめの標的となっている男子生徒。周囲から孤立しがちな存在で、学校内でも目立たないが、蓮実の思惑によってその存在が大きく物語に影響していく。彼の視点から描かれる場面は、蓮実の支配が及ぶ範囲の広さを象徴している。

このように、それぞれの登場人物が物語の中で重要な役割を担っており、蓮実という異常な存在によって少しずつ運命を狂わされていく様子が描かれています。人間関係のバランスが崩れていく様は、読者に強い緊張感と違和感をもたらします。

ハスミンの目的とその正体とは

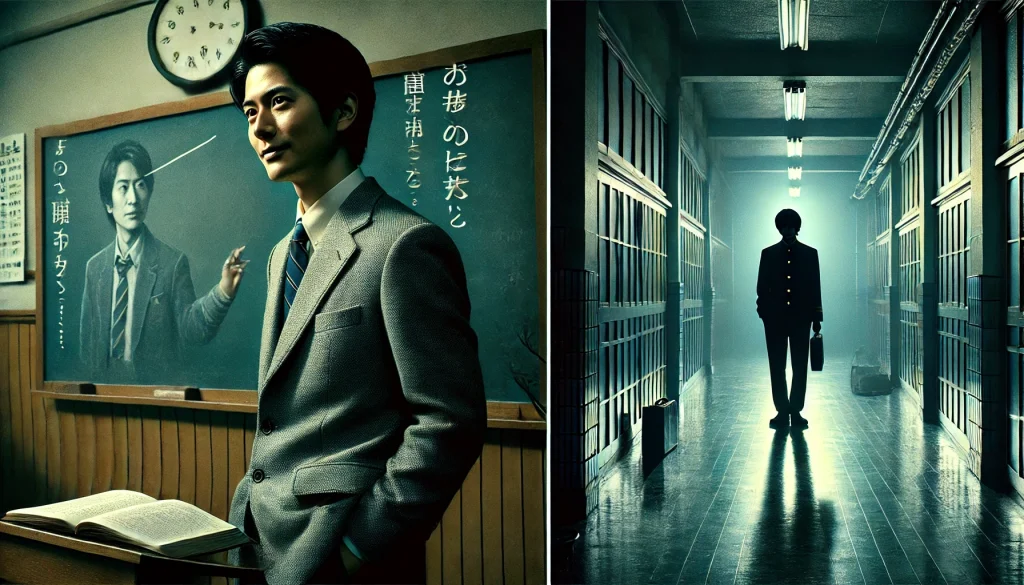

ハスミンこと蓮実聖司(はすみ せいじ)は、物語の中心に位置する人物であり、その正体は一見しただけでは分かりにくいものです。表向きは誰からも信頼される英語教師で、容姿端麗・成績優秀・生徒思いとされる理想的な教育者として描かれています。しかし、その裏に隠された本性は冷酷かつ計算高いサイコパスであり、自身の計画を邪魔する存在を排除するために殺人すらいといません。

ハスミンの目的は、自分にとって都合のいい環境を作り出すことです。そのためには他人を操作し、必要があれば命さえ奪います。ただの反社会的人格ではなく、自身の欲望を満たすために理論的に行動するところに、彼の異常性が際立ちます。

具体的には、生徒の問題行動や教師間の軋轢を巧みに利用し、自らの立場を守りながら徐々に周囲を支配していきます。物語が進むにつれ、その目的は自己保身だけでなく、「完全な支配」や「快楽」にも繋がっているように見受けられます。

このような二面性を持つハスミンは、読者に大きな衝撃を与える存在であり、彼の行動原理を理解することが『悪の教典』を読み解く上での鍵となります。

映画化はされてる?メディア展開まとめ

『悪の教典』は小説としてのヒットを受けて、メディア展開が積極的に行われた作品です。中でも注目すべきは、2012年に公開された実写映画で、主演は伊藤英明さんが務めています。彼が演じるハスミンは、原作の冷徹さを見事に体現しており、映像作品ならではの迫力が話題となりました。

映画化に際しては、物語のクライマックスである“ある事件”の描写が過激すぎるとして、上映制限が設けられるほどの衝撃度を持っています。このことからも、単なるエンタメ作品ではなく、問題提起を含んだ作品として評価されていることがわかります。

他にも、『悪の教典』は漫画版としても展開されており、原作では描ききれなかった場面や、視覚化することで伝わる表現が加えられています。小説、映画、漫画と複数のメディアで楽しめる点が、この作品の大きな魅力のひとつです。

このように、『悪の教典』は単なる小説の枠にとどまらず、幅広い層にアプローチできるメディアミックスがなされています。初めて触れる方は、自分に合った媒体から入るのも良い方法でしょう。

原作と映画の違いを比較

『悪の教典』は原作と映画で展開や描写にいくつかの大きな違いがあります。両者は同じストーリーラインを辿っているようでいて、その演出方法やキャラクターの扱いには差があるため、どちらか一方しか知らない人にとっては新しい発見も多いです。

原作小説では、ハスミンの内面描写に多くのページが割かれており、彼の狂気がどのように形成されたのか、またそれがどのように表面化していくのかが丁寧に描かれています。読者は、彼の冷静かつ狡猾な思考を追体験しながら物語を進めていくことになります。

一方、映画版では映像作品の特性上、テンポの良さを重視しているため、内面描写はやや控えめです。その代わり、暴力描写や緊迫したシーンが強調されており、視覚的な衝撃を与える演出が特徴です。また、一部のキャラクターやエピソードが簡略化または削除されており、ストーリーの理解にはやや前提知識が求められる部分もあります。

このように、原作では心理的な恐怖を、映画では視覚的なスリルを重視している点が大きな違いです。どちらも作品の魅力を十分に伝えてくれますが、両方に触れることで『悪の教典』という作品の多層的な面白さを実感できるでしょう。

悪の教典 小説をあらすじからネタバレありで深掘り

- ハスミンの過去とその後の展開

- ネタバレありの内容解説

- 読者の感想・レビューまとめ

- 作者・貴志祐介について紹介

ハスミンの過去とその後の展開

蓮実聖司、通称ハスミンの過去には、彼の人格形成に大きく影響を与える出来事がいくつも隠されています。彼の生い立ちは一見平凡に見えるものの、実際には少年時代から反社会的な傾向を持っていたことが、作中で明らかにされます。

まず注目すべきは、彼が若い頃から「共感性の欠如」と「異常な支配欲」を持っていた点です。普通の人間であれば罪悪感を抱くような場面でも、ハスミンは一切の感情を見せません。そのうえ、自分の存在を脅かす人間を排除するために冷静かつ戦略的に行動します。こうした特徴は、過去に家庭や学校での環境が大きな影響を及ぼした可能性を感じさせます。

また、彼は若い頃から「サイコパス傾向」が強く、自らの感情や倫理を完全にコントロールしているように振る舞っています。その裏では、自分が神のように物事を支配したいという欲望が垣間見えます。教師という立場に収まったのも、生徒たちを「管理・操作」できるという観点から都合がよかったのでしょう。

そして物語の後半では、ハスミンが犯した数々の事件が明るみに出るものの、彼は簡単には崩れません。むしろ、さらなる計画を進める余裕すら見せます。その後の展開では、逮捕や暴露といった状況に直面しながらも、全てを見越したかのように動いていく姿が描かれ、読者に強い衝撃を与えます。

このように、ハスミンの過去とその後は、単なる犯罪者の物語ではなく、「人間の闇」を映し出す鏡のような存在として描かれているのです。

ネタバレありの内容解説

ここでは『悪の教典』のストーリー全体を通して、重要な展開や結末まで詳しく解説します。未読の方はご注意ください。

クリックするとネタバレを含んだ文章が表示されます

物語は、表向きは生徒からの信頼も厚い名門私立高校の教師・蓮実聖司(ハスミン)の日常から始まります。彼は明るく親しみやすい性格と高い指導力で、保護者や同僚からも絶大な支持を受けている存在です。しかし、その裏の顔は極めて冷酷なサイコパスであり、過去には里親を毒殺し、周囲の人間を次々に排除してきたという暗い履歴があります。

物語の中盤では、ハスミンが学校での立場を守るため、そして自身の秘密を隠すために、生徒や教職員を殺害する計画を徐々に進めていきます。最初の犠牲者は、生徒同士のいじめやトラブルに関与していた生徒たちです。ハスミンはそれを「秩序を守るための処置」として正当化し、次第に倫理の一線を完全に踏み越えていきます。

物語のクライマックスは、文化祭の準備期間中に起こる大規模な殺戮事件です。ハスミンは校舎内の電源やセキュリティを制御し、深夜の校内にいた生徒や教員を一人ずつ、計画的に殺害していきます。その際に使用したのは拳銃やナイフ、さらには罠のような装置などで、殺害の手口には一切のためらいが見られません。この事件では20人以上の犠牲者が出ており、現代小説の中でも極めてショッキングな展開といえます。

しかし、すべてが計画通りに進んだわけではありません。ハスミンの犯行には綻びが生じ始めます。生存者の一人である生徒・城ヶ崎が、非常用のスマートフォンで外部に連絡を取ったことや、ハスミンの挙動に不審を抱いた教師が証拠を残していたことなど、彼の完璧なシナリオを狂わせる要素がいくつも浮上します。

物語のラストでは、警察が校内に突入し、犯行現場の証拠が次々と見つかる中で、ハスミンはようやく追い詰められていきます。ただし、彼は最後まで罪を悔いるそぶりを見せず、むしろ自身の「理想の世界」が壊れたことに対して冷静に受け止めているような態度を取ります。読者はその異常な精神構造に震撼しつつ、真の恐怖は「普通の顔をした怪物が身近にいること」なのだと気付かされるのです。

このように、『悪の教典』は単なるミステリーではなく、サイコスリラーとしての完成度が極めて高い作品です。倫理や常識が通じない人物による支配の恐ろしさを、物語全体を通して描き切っています。

読者の感想・レビューまとめ

『悪の教典』を読んだ読者からは、多くの意見が寄せられており、その反応は非常に幅広いものとなっています。特に、物語の衝撃的な展開や登場人物の異常性に対する驚きが目立ちます。

まず、多くの読者が言及しているのは、主人公・ハスミンの二面性です。表の顔と裏の顔のギャップが非常に大きく、その振る舞いに強い恐怖を覚えたという声が多数見られます。「完璧すぎる教師が、実はサイコパスだった」という設定自体がリアルで、読んでいて背筋が寒くなったという意見もあります。

一方で、後半にかけての展開については賛否が分かれます。文化祭前夜の大量殺戮シーンは、非常に暴力的かつ過激な描写が含まれており、「読んでいて息が詰まるようだった」「衝撃が強すぎて読み進めるのに時間がかかった」という感想も少なくありません。これを評価する声もある一方で、「過激すぎる」「エンタメとして受け入れづらい」といった否定的な意見も存在します。

また、ストーリーの構成については「テンポがよく、一気読みしてしまった」という評価も多く寄せられています。ハスミンが計画を練り、徐々に実行に移していく流れがサスペンスとして高く評価され、「先が気になってページをめくる手が止まらなかった」といったコメントも目立ちます。

加えて、「人間の倫理や道徳観を問い直させられる作品だった」という声も見られ、単なるホラーやスリラーにとどまらない社会的メッセージを感じ取った読者も少なくありません。このように、読後に考えさせられる要素が多いことも、作品の評価を高めている理由のひとつです。

ただし、感情移入できる登場人物が少ないことや、あまりにも現実離れした部分があるといった批判的な意見も一定数存在します。これは好みが分かれるポイントであり、読者の価値観によって受け取り方が大きく異なるといえるでしょう。

作者・貴志祐介について紹介

貴志祐介(きし ゆうすけ)氏は、1959年大阪府生まれの小説家です。京都大学経済学部を卒業後、生命保険会社に勤務していましたが、30歳で退職し作家活動を開始しました。

彼の作品は、ホラー、ミステリー、SFと多岐にわたります。代表作には『黒い家』『青の炎』『新世界より』などがあり、それぞれ映画化やアニメ化されるなど、多くのメディアで取り上げられています。

特に『悪の教典』では、教育現場を舞台にしたサイコスリラーという新たなジャンルに挑戦し、第1回山田風太郎賞を受賞しました。貴志氏の作品は、人間の深層心理や社会の闇を鋭く描き出すことで知られており、多くの読者に衝撃と感動を与え続けています。

悪の教典 小説のあらすじを総まとめで整理

- 主人公は表向き優秀な高校教師・蓮実聖司

- 実は冷酷なサイコパスという裏の顔を持つ

- 学園内のトラブルを巧みに利用し支配を強めていく

- 問題児や教師を事故に見せかけて排除していく

- 生徒や教師からは厚い信頼を得ている

- 伊藤真理は蓮実の異常性に最初に気づく存在

- 物語後半で蓮実の本性が一気に露わになる

- 文化祭前夜に大規模な殺人事件が発生する

- 計画には銃や罠なども含まれており凶悪性が高い

- 生存者の行動が事件発覚のきっかけとなる

- ラストでは警察に追い詰められるが表情は冷静

- 映画版は暴力描写が強調されており視覚的な衝撃が強い

- 原作は心理描写が中心で蓮実の思考が深く描かれる

- 読者からは「恐怖」と「考えさせられる」という声が多い

- 蓮実の過去には支配欲と共感性の欠如が見られる