こんにちは。あらすじブックマーク、管理人の「おうみ」です。

スタニスワフ・レムの『ソラリス』、SF史に残る名作と言われますが、同時に「難解だ」という声も多いですよね。『ソラリス』の小説版あらすじを探しているけれど、結局何の話なの?というのが正直なところかも。

特に、有名なタルコフスキー監督の映画版との違いや、謎めいた「訪問者」ハリーの正体、そして衝撃的な結末がどう解釈されているのか、気になっている方も多いと思います。また、「人間形態主義」といった哲学的なテーマが絡んでくると聞いて、読む前から少し身構えてしまうかもしれません。

この記事では、そんな『ソラリス』の小説版あらすじを軸に、物語の核心や魅力、そして映画版との根本的な違いについて、SF好きの私が分かりやすく解説していきますね。

- 『ソラリス』小説版の主要なあらすじの流れ

- 物語の核心である「訪問者」ハリーの謎

- 小説版の結末とタルコフスキー映画版の決定的な違い

- 「人間形態主義」など難解なテーマのやさしい解説

『ソラリス』小説版あらすじの核心

まずは物語の根幹、主人公ケルヴィンがソラリス・ステーションに到着してから一体何が起こるのか、その衝撃的なあらすじを時系列で追っていきましょう。この惑星の「海」が引き起こす不可解な現象が、物語の核心ですね。

惑星ソラリスと知性を持つ海

物語の舞台は、地球から遠く離れた惑星「ソラリス」。この星、なんと表面のほとんどが一つの巨大な「海」によって覆われているんです。

ただの海じゃありません。この海は、惑星全体で一つの「意識」を持った、巨大な生命体(知性体)だと考えられています。ゼリー状だったり、複雑な幾何学模様を作ったり…人間にはまったく理解できない活動を続けている、まさに「謎」の存在ですね。

主人公ケルヴィンとステーションの異常

主人公は、心理学者のクリス・ケルヴィン。彼は、この謎の海の研究を続けるべきか調査するために、ソラリス軌道上の宇宙ステーションにやってきます。

しかし、彼が到着したステーションは、もうメチャクチャな状態でした。内部は荒れ放題、備品は散乱し、彼を迎えるはずの研究員たちは、精神的に追い詰められていたり、常軌を逸した行動をとっていたり…明らかにおかしなことが起こっている雰囲気です。

訪問者ハリーの出現と謎

ステーションの混乱の原因。それは、まもなくケルヴィン自身にも襲いかかります。彼の目の前に、10年前に地球で自殺したはずのかつての恋人、「ハリー」が現れるんです。

幻覚ではありません。彼女は物理的な実体を持ち、触れることも会話も可能です。他の研究員たちも、それぞれ自身の過去のトラウマから生み出された「訪問者(お客さん)」に悩まされていました。

この「訪問者」たちの正体こそ、惑星ソラリスの「海」でした。海が、人間の脳の奥底にある最も痛ましい「記憶」や「トラウマ」を読み取り、それを物理的に具現化させていたのです。怖すぎますよね…

繰り返されるハリーの再生と消滅

ケルヴィンは最初、目の前の「ハリー(ハリー2.0と呼びましょうか)」を拒絶し、ロケットで宇宙に射出するという、かなり非人道的な方法で排除しようとします。

ところが、彼女はすぐにステーション内に再・物・質・化します。何度排除しても、海がまた作り出してしまうんです。

しかし、一緒に過ごすうちに、このハリー2.0が単なる記憶のコピーではないことにケルヴィンは気づき始めます。彼女は、自分が「本物」ではないことに苦悩し、独自の意識と苦しみを持つようになるんです。

そして最終的に、ハリー2.0は、自分がケルヴィンを苦しめていることを理解し、他の科学者の手を借りて、自ら物理的に「消滅」する道を選びます。これはもう、オリジナルのハリーとは異なる、彼女自身の「決断」と言えるかもしれません。

ソラリスの海との「コンタクト」の試み

そもそも、なぜソラリスの海は「訪問者」を送り込んでくるのか?

その目的は、小説の最後まで一切不明です。人間側が行ったX線照射実験への「応答」なのか、コミュニケーションのつもりなのか、それとも海にとっては「遊び」や「生理現象」に過ぎないのか…人間にはまったく分かりません。

ハリー2.0の消滅後、科学者たちは海に対して再度、より強力なX線照射実験を行います。海はこれに反応し、海面に「ミモイド」と呼ばれる巨大な構造物を形成するなど、不可解な活動を見せますが、「訪問者」の出現は止まります。

この「目的が分からない」という点こそ、『ソラリス』が他のSFと一線を画す、最大のポイントかもしれませんね。

『ソラリス』小説版あらすじの深層考察

さて、あらすじを追っただけでも「なんだか難しそうだ…」と感じたかもしれません。ここからは、この物語がなぜ「名作」と呼ばれるのか、その核心的なテーマや、有名な映画版との違いについて、もう少し深く掘り下げて考察してみたいと思います。

謎の学問「ソラリス学」とは

作中には「ソラリス学(Solaris-tics)」という、架空の学問が登場します。これは、ソラリスの海を解明するために、何十年(あるいは百余年!)にもわたって発展してきた学問です。

ケルヴィンもステーションで、このソラリス学の膨大な文献を読み漁るシーンがあります。過去の研究史、現象の分類、学派の対立…こういう設定が、物語にすごいリアリティを与えていますよね。

でも、ここがレムの巧妙なところで、この「ソラリス学」、結局のところ「海について何も本質的なことを解明できていない」という、壮大な失敗の記録なんです。

研究者たちは「海」を研究しているつもりで、実は「海を研究しようとして失敗した人間」の歴史を積み重ねていただけ、という皮肉。人間の知性の限界を象徴しているようで、ちょっと考えさせられます。

核心テーマ「人間形態主義」の崩壊

『ソラリス』を語る上で、絶対に外せないキーワードが、この「人間形態主義(アントロポモルフィズム)」です。ちょっと難しい言葉ですね。

これは簡単に言うと、「人間以外のもの(動物、神、そして宇宙人)も、人間と同じような“心”や“理性”を持っているはずだ」と、無意識に「擬人化」してしまう、人間の思考のクセのことです。

従来のSF作品: 宇宙人が攻めてきた!(戦争)/ 宇宙人と友達になった!(友好)

→どちらも、相手が「人間と同じ尺度(目的や意思)」で行動することが前提になっています。

しかし、ソラリスの海は違います。人間の「コンタクト」という呼びかけに、人間の理解できる形で応答してくれません。海にとって、人間は「対話する相手」ですらないかもしれないのです。

『ソラリス』は、こうした「人間中心の思い上がり」を徹底的に描くことで、「人間がもし、本当に理解不能な“他者”に出会ったらどうなるか?」という、哲学的な問いを投げかけてくるんですね。

ソラリスの結末とケルヴィンの決断

物語の最後、他の科学者たちが地球への帰還を準備する中、主人公のケルヴィンは、一人ステーションに「残る」ことを決断します。

彼を苦しめた「訪問者」のハリーは、もういません。では、なぜ彼は残るのでしょうか?

これは、絶望や感傷からではありません。彼は、ハリー2.0との出会いと別れを通じて、ソラリスの海が、人間の理性を超えた「残酷な奇跡」であることを学びました。

人間のモノサシ(理性や科学)が通用しない、理解不能だが確かに存在する「何か」のそばに、ただ留まることを選んだのです。科学者から求道者への変貌、とも言えるかもしれません。

小説は「残酷な奇跡の時代はまだ過ぎ去ったわけではない」という、有名な一文で締めくくられます。この結末、本当に奥深いですよね。

タルコフスキー映画版との決定的な違い

『ソラリス』には、有名な映画版がいくつかありますが、特にアンドレイ・タルコフスキー監督の映画(1972年版)が有名ですね。ただ、この映画版、原作小説とはテーマも結末も大きく異なるんです。

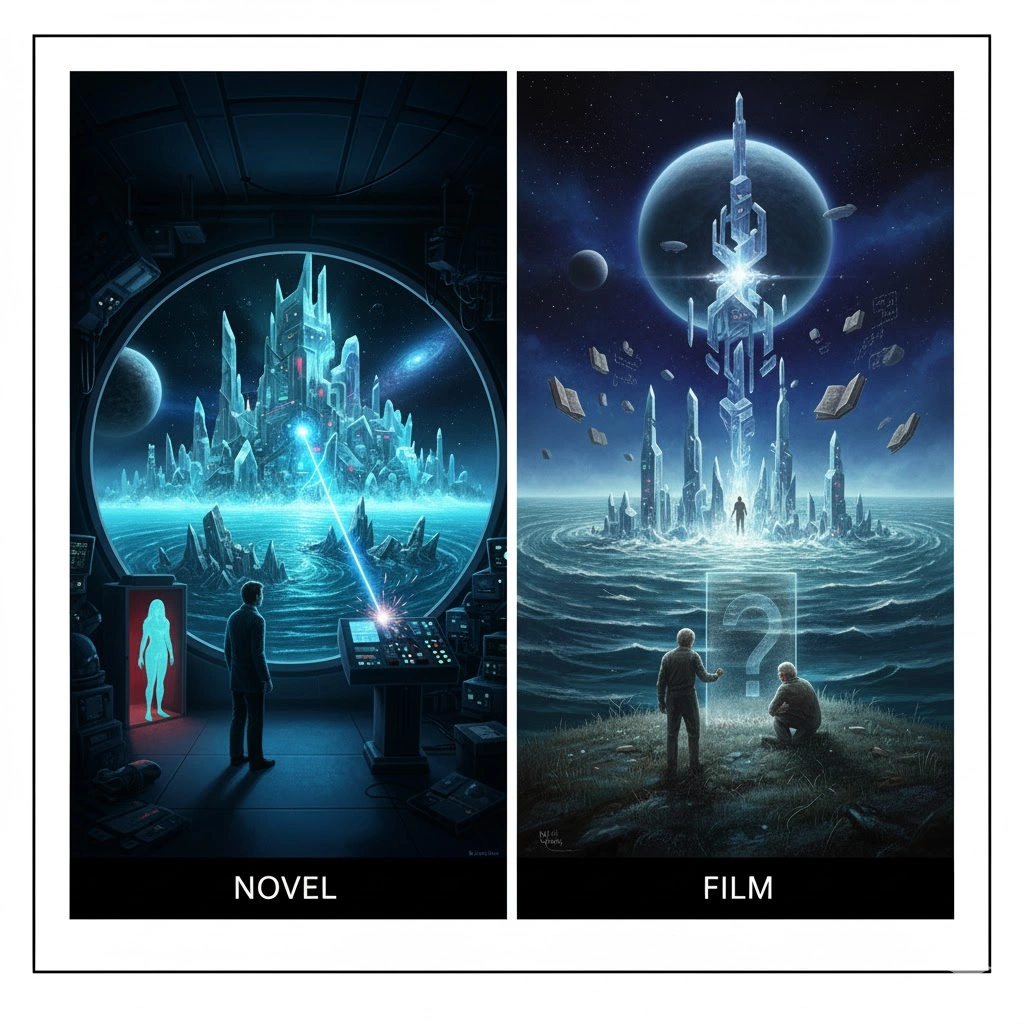

【重要】小説と映画(1972年版)の違い

| 比較項目 | スタニスワフ・レムの小説 (原作) | タルコフスキーの映画 (1972年版) |

|---|---|---|

| 中心的テーマ | 認識論的SF。 「コンタクトの不可能性」と人間中心主義の批判。 | 倫理的ドラマ。 人間の「罪悪感、愛、故郷への郷愁」。 |

| ソラリスの海 | 理解不能な「他者」そのもの。物語の主題。 | 人間の内面を映す「鏡」。罪を浄化させるための装置(背景)。 |

| 結末 | ケルヴィンはソラリスに「残る」。(理性を超えた奇跡の受容) | ケルヴィンは海が作った「父の家のシミュレーション」の中で安住する。(人間的な赦しとノスタルジア) |

簡単に言えば、レムの小説が「人間 vs 理解不能な他者」という哲学的なSFなのに対し、タルコフスキーの映画は「人間の罪と罰」という人間ドラマに再編成されています。

原作者のレム自身、この映画の解釈には「不満だった」と公言しているのは有名な話ですね。「宇宙を舞台にした『罪と罰』に変えられた」と。

どちらが良い悪いではなく、まったく異なる魅力を持つ2つの作品だと考えるのが良さそうです。

「ソラリス」小説版あらすじについて総括

ここまで、『ソラリス』の小説版あらすじと、その背景にあるテーマを見てきました。

この物語のあらすじを追うということは、単にSF的な事件をなぞるのではなく、「私たち人間は、自分たちとまったく異なる知性を、果たして受け入れられるのか?」という、重い問いに直面することでもあります。

レムが言いたかったのは、人間が宇宙に求めているのは、結局「鏡」(=自分たちの姿の反映)に過ぎないのではないか、ということかもしれません。

もし宇宙で出会うものが「鏡」ではなく、ソラリスの海のような、まったく理解の及ばない「他者」であったなら…?

『ソラリス』の小説版あらすじは、60年以上前に書かれた作品でありながら、今なお私たちに「知る」ということの本当の意味を問いかけ続けているように、私には思えますね。